DOI: 10.17175/sb003_014

Nachweis im OPAC der Herzog August Bibliothek: 1008636126

Erstveröffentlichung: 27.06.2018

Medienlizenzen: Medienrechte liegen bei den Autoren

Letzte Überprüfung aller Verweise: 27.06.2018

GND-Verschlagwortung: Bildwissenschaft | Digital Humanities | Kunst | Geschichte |

Empfohlene Zitierweise: Maria Männig: Kunstgeschichte der digitalen Bilder. In: Wie Digitalität die Geisteswissenschaften verändert: Neue Forschungsgegenstände und Methoden. Hg. von Martin Huber / Sybille Krämer. 2018 (= Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 3). text/html Format. DOI: 10.17175/sb003_014

Abstract

Was bedeutet es, Kunstgeschichte mit digitalen Bildern zu betreiben? Mit Malraux gesprochen, ließe sie sich dann als Geschichte des Digitalisierbaren bezeichnen. Der Beitrag untersucht, wie mediale Neuerungen die Wahrnehmung der Vergangenheit beeinflussen und charakterisiert diese Prozesse als Rückkopplungsphänomene. Deren Folgen sind Modifikationen des künstlerischen Kanons. Relevant sind diese Kanonfragen für das Fach insofern, als dass es sich an der jeweils gültigen Definition von Kunst orientiert. Die Utopie einer Entkanonisierung bzw. einer allgemeinen Verfügbarkeit von Wissen ist eng mit der Idee von datenbasierter Forschung verknüpft. Für das Kernproblem des in Rede stehenden Verhältnisses von digitalen zu klassischen Geisteswissenschaften wird der Begriff der maschinellen Agency eingeführt, der die Interaktion menschlicher und computerbasierter Handlungen bezeichnet. Neben einer stärker medientheoretisch angelegten Reflexion wird vorgeschlagen, methodische Grundsatzdebatten neu aufzurollen, etwa diejenige zum Verhältnis von Bildwissenschaft und Kunstgeschichte. Mit Blick auf die Geschichte der Disziplin wird angesichts des Digital Turn für eine verstärkte Reflexion der Konzepte Wissen, Werk – Bild – Kunst und Kanon sowie der zugehörigen (digitalen) Instrumentarien als nicht-neutralen Einheiten plädiert.

What does it mean to practice art history with digital images? In the sense of Malraux, it would then be designated the history of the digitalisable. This essay explores how medial innovations influence the perception of the past and characterise this process as a feedback phenomenon. Modifications of the artistic canon are the consequences. These questions of canon are relevant for the discipline in as far as it orients itself to the currently valid definition of art. The utopia of a decanonisation or even a general availability of knowledge is closely linked to the idea of research based on data. In response to the core problem of the relationships expressed in this speech between digital and classical humanities, the concept of mechanical agency was introduced, which describes the interaction between human and computer-based acts. In addition to contemplation moored more strongly in media theory, this essay proposes to reopen foundational debates, such as on the relationship between visual culture and art history. With a view to the history of the discipline and in light of the digital turn, this essay advocates for stronger reflection on the concepts of knowledge, work-image-art and canon, as well as on the corresponding (digital) instruments as units that are not neutral.

1. Mit Platon am Strand

Die Serie Baywatch etablierte in den 1990er-Jahren den Kult des athletisch gestählten und chirurgisch durchoptimierten Körpers. Viel nackte Haut, präsentiert in signalroter Badebekleidung produzierte einen hohen Wiedererkennungswert, unter dem sich der Plot über stattliche elf Staffeln variieren ließ. Das Remake von 2017 knüpfte an den Erfolg und die Ästhetik von damals an, was eine neuerliche Konjunktur des Malibu-Brands befördert. Im Rahmen dieser verbreitete der rumänische Künstler Dan Cretu eine Montage über Instagram, in der er den Darsteller_innen Köpfe aus der Kunstgeschichte aufsetzte (Abbildung 1). Links sehen wir das Mädchen mit dem Perlohrring, gefolgt von einem Selbstporträt Van Goghs, in der Mitte die Mona Lisa, daneben Caravaggios Knabe mit dem Früchtekorb und rechts außen Botticellis Venus. Die hineinmanipulierten Köpfe repräsentieren Werke, die jeweils einen hohen Identifikationswert besitzen bzw. die aufgrund ihrer visuellen Allgegenwart ihrerseits fixer Bestandteil des popkulturellen Haushalts sind. Solche Montagen werden durch die Verfügbarkeit digitaler Bilder und entsprechender Applikationen, die ihre Manipulation erlauben, überhaupt erst möglich.

2. Rückkopplungsphänomene

Derartige Appropriationspraktiken sind jedoch nicht auf das Feld der künstlerischen Produktion beschränkt. Sie sind ebenso Teil der Spezifik kunsthistorischer Forschung. Entsprechend spricht Erwin Panofsky diesbezüglich von »re-creation«[1]. In eine ähnliche Richtung zielt Hans Beltings programmatischer Text von 1983: »Alte und moderne Kunst sollen nicht in eins gedacht, sondern Gegenstand von Fragen werden, die sich aus der heute möglichen Rückschau auf beide als historische Phänomene stellen«[2]. Dabei macht der Autor die Relativität deutlich, der die historische Betrachtung und ihr Ziel naturgemäß unterliegt.

Alltagsphänomene und gegenwärtige kulturelle Entwicklungen, wie das Selfie oder das Mem, verändern unseren Blick auf Kunst. Den Einfluss der neuen, digitalen Medien auf die Kunstwahrnehmung möchte ich unter dem Begriff der Rückkopplungsphänomene fassen. Durch sie wird die Seherfahrung oder die ästhetische Wahrnehmung revidiert, woraus sich neue Fragen oder Forschungsinteressen in Bezug auf die Vergangenheit ergeben. Die eingangs diskutierte Montage kann dafür als illustratives Beispiel dienen. Im Sinne einer Rückkopplung verweist sie auf die analoge Form der Collage zurück, die ihrerseits ein Produkt einer technisierten Bildkultur darstellt.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts finden sich Trickfotografien, aber auch Fotomontagen, die mit dem Wahrheitsgehalt des Mediums spielen.[3] 1912 gilt in der Kunstgeschichte als offizielles Datum für die Kunstwerdung der Collage. Picasso und Georges Braque transferierten mit ihrer Hilfe Teile der realen Welt in den Bildraum, den sie gleichzeitig dekonstruierten. Einige Jahre später wurde die Collage zu einer der wichtigsten Artikulationsformen von Dada und Teil der so proklamierten Anti-Kunst. Die hier entwickelte Bildsprache sollte schließlich die Typographie der in den 1920er-Jahren boomenden Zeitschriften und damit die Populärkultur prägen.

Wie dies in besonderem Maße an der Fotografieforschung deutlich wird, verstellt die Fokussierung auf Werke der Hochkultur bzw. des allgemein akzeptierten Kanons sowie auf die zugehörigen signifikanten Daten nicht selten den Blick auf die breite kulturgeschichtliche Entwicklung.[4] So entstand bereits 1904 eine proto-dadaistische Collage am Wiener Institut für Kunstgeschichte (Abbildung 2).[5] Das hier dargestellte Figurenensemble erscheint in Rot- und Rosatönen auf Goldgrund. Wallende Gewänder bestimmen die Anatomie der Körper allenfalls vage. Ihre Größe variiert bedeutungsperspektivisch. Der Schwebestand, der die Füße in Aufsicht zeigt, lässt darauf schließen, dass hier auf romanisches Formenvokabular rekurriert wird. Dieses enthält zusätzlich byzantinisierende Elemente; auch der Einfluss des Wiener Jugendstils scheint unverkennbar zu sein.

Interessant allerdings sind die Gesichter: Die einmontierten Fotoporträts repräsentieren Protagonist_innen des Wiener Instituts. Zentrale Gestalt ist überraschenderweise Erika Tietze, die im Jahr 1905 als erste Frau am Institut promovieren sollte. Als Muse präsentiert sie Max Dvořák, damals noch Assistent Wickhoffs, den Studenten Ernst Ebenstein. Mittels neuer Medien erfolgt die ironisierte Selbsteinschreibung der abgebildeten Akteur_innen in eine fachgerecht erdachte Vergangenheit.

Humoristisch gebrochen durch die Rückdatierung auf das Jahr 1204, ist die Collage als wissenschaftspolitisches Statement zu verstehen. Sie verdeutlicht die Tradition der Wiener Schule, für das hier Alois Riegls Konzept des »Kunstwollens« angegeben wird. Wie Hans Aurenhammer an Hand des Titulus herausgearbeitet hat, symbolisiert der durch die Hand Gottes heruntergereichte Zwicker die Einsicht, die dadurch zu erlangen ist.[6] Das Kunstwollen erscheint direkt über Dvořák und wäre dessen Hand nicht zur mahnenden Geste mit dem Zeigefinger geformt, könnte er den Sehbehelf direkt entgegennehmen. Der so erzeugte Bildzauber richtet sich gegen Josef Strzygowski und seine Grazer Schule der ›Vergleichenden Kunstforschung‹.[7] Der in Wien beheimatete methodisch-philologische Gehalt des Studiums der Kunstgeschichte wird gegen Strzygowskis frühen bildwissenschaftlichen Ansatz in Stellung gebracht. Passend dazu beschreibt Erika Tietze-Conrat in einem Text von 1958 das Studium im Rückblick eher als Bücherwissenschaft denn als visuell eindrückliches Erlebnis.[8]

Umso erstaunlicher erscheint es, dass die Wiener Kunsthistoriker_innen um 1900 ausgerechnet auf die Idee kamen, diesen wissenschaftspolitischen Verhältnisse bildlich darstellen zu wollen. Gründe dafür liegen sicherlich in ihrer Bild- und Medienkompetenz, die sie im Umgang mit Fotografien bzw. Reproduktionen entwickeln konnten. Auffällig ist die Nähe zur heutigen Mem-Kultur. Hier erleben wir genau diese Art von Verfremdung. Hinter dem aktuellen Phänomen verbirgt sich, so lässt sich zumindest mutmaßen, zunächst eine quantitative Potenzierung der Möglichkeiten in Bezug auf die Verfügbarkeit, Manipulierbarkeit und Distribution von Bildern.

Vergleicht man die Collage auf Papier mit dem eingangs erwähnten Beispiel aus Instagram, so verhalten sie sich invers zueinander: Dan Cretu löscht die Individualität der Serienstars aus. Die Promis ersetzt er durch Celebrities der Kunstgeschichte. Das Ergebnis ist zum freien Zirkulieren im Netz bestimmt, setzt auf Wiedererkennungswert des Serien-Brands sowie der montierten Meisterwerke. Dagegen ist die Wiener Collage viel kryptischer gehalten, erschließt sich zum Teil auch nur durch den Titulus. Sie adressiert eine viel kleinere Gemeinschaft, die sich insbesondere um Franz Wickhoff konsolidierte. Das synthetisierte mittelalterliche Bild wird zur Folie für die Selbsteinschreibung der Akteur_innen und dient folglich der Konstituierung und Etablierung dieser exklusiven Gemeinschaft, der sie einen Identifikationsrahmen bildet.

Die Möglichkeit zur mechanischen Bildproduktion hatte im 19. Jahrhundert eine riesige Bilderzeugungsmaschinerie in Gang gesetzt. Die Kunstgeschichte profitierte als Wissenschaft nicht nur vom technischen Bild, sondern ist unmittelbar an dessen Existenz gekoppelt.[9] Eine umfassende bild- und medienkritische Reflexion des Reproduktionswesens in Bezug zur Fachgeschichte steht allerdings bisher aus.[10] Das Verhältnis der Reproduktion zum Original stellt sich insbesondere für die Kunstgeschichte als komplexes Problemfeld dar: Der kunsthistorische Blick will sich stets auf das abgebildete Original richten. Die Abbildung eines Werks dient in diesem Prozess in der Regel als deren behelfsmäßiger Ersatz. Ihre ideale Form ist die der möglichst neutral sich verhaltenden Reproduktion bzw. Multiplikation. Insbesondere mit dem technischen Bild ist zudem der Mythos einer wahrheitsgetreuen Widergabe aufs Engste verbunden.[11] Im kunsthistorischen Diskurs wird allerdings der konstruktive Charakter der Reproduktionen gerne verdrängt, und damit die Tatsache, dass der gesamte Herstellungsprozess einer Fotografie – im Analogen wie im Digitalen – einer Vielzahl gestalterischer Entscheidungen unterliegt. Wechselnde technische und ästhetische Standards prägen diese Zurichtungspraktiken.

Dass die Fotografie die Wahrheit transportiere, gehört zu ihren Gründungsmythen. Hatte sich die Postmoderne längst daran abgearbeitet, ihren konstruktiven Gehalt zu analysieren, erlebte dieser Wahrheitsmythos just angesichts digital produzierter Fotografien eine neue Konjunktur. William J. Mitchell oder Beat Wyss postulierten gegenüber den digitalen Bildern einen neuen Bildskeptizismus, der den Verlust der Materialität in Form der lichtsensiblen Teilchen beklagte.[12] Die Empörung über den angeblichen Wahrheitsverlust der Fotografie bildet eine feste Größe für die im deutschsprachigen Feuilleton vorgetragene Kulturkritik.[13]

›Gehen Sie vor das Original!‹ – so oder ähnlich lautet die Mahnung spätestens bei der kunsthistorischen Abschlussarbeit. Das Sich-Reiben am unzureichenden Abbildungsmaterial ist der Fachkultur immanent eingeschrieben: Nicht selten qualifizieren Kunsthistoriker_innen das reproduzierende Bild als defizitär gegenüber dem Original ab. Etwa in der Hinsicht, als dass es Farbe verfälscht wiedergebe, oder als dass es den eigentlichen Größenverhältnissen nicht entspreche.

Diese permanente Unzulänglichkeitserfahrung motiviert gleichzeitig dazu, dass immer neue Reproduktionen angefertigt werden. In der Regel dienen die Bildmedien der Kunstgeschichte als Sehhilfe – und damit als notwendiges Übel –, die den Blick auf das Eigentliche, das Werk, ermöglicht. Diese platonische Einstellung motiviert zu der im Fach tief verankerten Skepsis gegenüber den Simulacren, die durch die Produktion immer neuerer, besserer Bilder kompensiert werden muss. Institutionen, wie die Fotothek oder die Diathek – bzw. die Mediathek – kanalisieren die Herstellung und Verwaltung kunsthistorischen Abbildungsmaterials. Parallel zu sonstiger Kulturproduktion sedimentieren hier auch die Bildmedien, die im Laufe der Zeit ihrerseits historische Relevanz anreichern. Sie dokumentieren zeittypische Paradigmen, an Hand derer sich im Nachhinein der historische Blick auf ein Objekt demaskieren lässt. Möglicherweise konservieren sie sogar Zustände, die inzwischen verloren sind. Damit sind sie jedenfalls eine Quelle und können als sekundäre und tertiäre Bilder ihrerseits zu primären Objekten der Forschung werden.[14]

3. Kanonfragen

Auf die erwähnten Reproduktionsprozesse hat die digitale Revolution inzwischen als Beschleuniger gewirkt. Digitalisate, etwa von historischen Dia- oder Fotobeständen, treten neben genuin digitale Erzeugnisse. Im Bereich der Kunstgeschichte bedeutete dies einen institutionellen Wechsel von der Diathek zur Datenbank in Form einer Mediathek oder digitalen Diathek.[15] Das aus dem Griechischen stammende Konfix »thek« bezeichnet nach Régis Debray eine kanonisierende, bzw. den Kanon stabilisierende Ordnung. Das Anlegen von Sammlungen definiert er als »Standardverfahren einer guten Akkulturation, die das Bedeutungslose in den Bereich des Sinns überführt«[16].

Insbesondere die für das Web 2.0 charakteristischen Kommunikationsprozesse unterlaufen genau diesen Sinnstiftungsprozess. Gegenwärtig erfolgt die kunsthistorische Bildbeschaffung in großem Maße über das Netz und über Google statt über einschlägige Datenbanken. Dafür verantwortlich ist eine weitestgehend deregulierte Zirkulation digitaler Bilder sowie der bequeme Zugriff darauf über Suchmaschinen. Hier zeigt sich die vielbeschworene Bilderflut in quantitativer Form. Auf welche Weise aber beeinflusst diese jenseits historisch-systematischer Ordnungen existierende, scheinbar allgemeine Verfügbarkeit unseren Zugang zu (kunst)historischem Wissen?

Zur Geschichte der Kunstgeschichte gehören nicht zuletzt systematische Erschließungskampagnen, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert in Denkmalverzeichnissen, Corpus-Projekten und Kunsttopografien niedergeschlagen haben. Neben dem Sammeln, Vermessen, Klassifizieren spielt auch die Dokumentation eine entscheidende Rolle. Hierfür wurde die Fotografie so zentral, dass André Malraux von einer Kunstgeschichte des Fotografierbaren sprach.[17] Im Zusammenhang mit der Fotografie lassen sich im Rückblick Ansätze aufzeigen, die digitale Bildpraktiken antizipieren. Als Gewährsmänner für digitale Bildkulturen gelten Aby Warburg und André Malraux.[18]

Warburg etwa, stellte mit seinem Atlas etwas her, was heute Inspiration für virtuelle Forschungsumgebungen ist:[19] Der textile Dunkelgrund der Mnemosyne-Tafeln erlaubt flexible Arrangements der Reproduktionen mit Hilfe von Reißzwecken, deren vorläufige Ordnung stets revidierbar bleibt. Vergleichbar ist diese Arbeitsumgebung etwa mit dem Digital Canvas, der ebenfalls das Sammeln und Arrangieren von Informationen erlaubt.[20] Als revolutionär lässt sich der nicht-logozentrische Ansatz bezeichnen, der Warburgs Methode kennzeichnet. Der Fokus liegt nicht nur auf einer bildbasierten Argumentation, sondern auf der Erforschung der Bilder durch Bilder.[21] Der fehlende, als marginale Textspur geplante und nicht zur Ausführung gekommene Kommentar, bildet eine der größten Herausforderungen im Umgang mit dem Atlas, der sich somit fragmentarisch und deutungsoffen präsentiert.[22]

Warburgs Methode scheint sich im Netz stets neu zu realisieren, etwa in kuratierten Tumblrs oder Bildsammlungen auf Pinterest. Wie Warburg können die User auf dekontextualisiertes Bildmaterial zurückgreifen. Diese lassen sich qua Datenkuration in vielfältige Verweisungszusammenhänge bringen. Die Dekontextualisierung der visuellen Information, ihre anschließende Rekontextualisierung und die Einebnung des Unterschieds zwischen ›high‹ und ›low‹ sind Elemente, die unsere visuelle Kultur prägen. Sie lassen uns Warburgs Ansatz rückwirkend als besonders vertraut erscheinen.

In radikaler Weise vertrat André Malraux das Prinzip der De- und Rekontextualisierung von Bildern, das sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hinsicht einen universalen und globalen Zugang zur Kunst eröffnen sollte. Der Blick auf jenes Foto, das Malraux’ Begriff des ›Musée Imaginaire‹ in eindrucksvoller Weise zu seiner ikonischen Existenz verhalf, nimmt das durch Google und Anwendungen wie Pinterest konventionalisierte Bildraster vorweg.[23] Aus heutiger Perspektive betrachtet, erinnern die ausgebreiteten Druckbögen an Tumblr oder aber auch die Ergebnisanzeige der Google-Bildsuche. Im fertigen Buch bietet sich die Bildstrecke freilich als lineare Ordnung dar, die – für sich stehend – Bedeutung generiert. Ähnlich bildfokusiert waren die seit dem 19. Jahrhundert existierenden Mappenwerke, die sich in Form von qualitativ hochwertigen Reproduktionen an die kunstinteressierte Öffentlichkeit richteten. Auch in kunsthistorischen Publikationen, wie Worringers Formprobleme der Gotik (1911) und Griechentum und Gotik (1928), findet die autonome Bildstrecke Verwendung. Insbesondere in Griechentum und Gotik legt Worringer Wert auf eine transhistorische und transregionale Betrachtung, die sich bei Malraux zu globaler Dimension ausweitet.

Felix Thürlemann hat die Suggestivkraft kunsthistorischer Typographien untersucht:[24] Insbesondere dem Almanach Der Blaue Reiter (1912), der wie Worringers Schriften, ebenfalls bei Piper in München erschien, attestiert der Autor eine Vorbild-, ja Sogwirkung für ähnliche Projekte. Der Almanach wirkt demnach nicht durch die Texte, sondern durch die assoziative Gegenüberstellung auf Anhieb divergent erscheinender Abbildungen.

Nicht zuletzt in Wölfflins Kunstgeschichtlichen Grundbegriffen (1915) erkennt Thürlemann einen Reflex des Künstleralmanachs.[25] Das Werk, das die formanalytische Dichotomie visuell und argumentativ durchdekliniert, gilt als Inkunabel des ›Vergleichenden Sehens‹ mit der Konsequenz, dass die Kunstgeschichte auf diesen Modus des Bildverstehens eingeebnet wird. Etwa wird die Diskussion der kunsthistorischen Diapraxis von der Frage, ob Wöfflin der Erfinder der Doppelprojektion war, dominiert.[26] Dabei ist gerade beim Lichtbildvortrag eine lineare, quasi-filmische Erzählung, durchaus als Alternative und gängige Praxis zu bezeichnen, die gerne übersehen wird. Das lineare Narrativ begleitet primär morphologisch ausgerichtete Argumentationsstrukturen. Es konstruiert Entwicklungslogiken einzelner Künstler_innen und Epochen.

Ausgehend von diesen Beobachtungen, widme ich mich in dem vorliegenden Text der Frage, wie die digitale Bildkultur das kunsthistorische Bildmaterial aktuell reorganisiert. Damit möchte ich der These entgegentreten, dass digitale Erschließung zugleich automatisch eine Entkanonisierung bzw. ein Vordringen zur totalen Verfügbarkeit von Wissen bedeutet. Vielmehr sind Umwertungsprozesse zu beobachten, die ihrerseits spezifischen Ökonomien von Sichtbarkeit unterliegen bzw. diese erzeugen. Dies beginnt bei pragmatischen Bedingungen, etwa ob für etwaige Digitalisierungskampagnen genug finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung stehen und in welcher Qualität diese durchgeführt werden können. Auch ist der Umgang mit dem digitalen Raum ideologisch markiert: Keineswegs besteht hier ein Konsens, eher lassen sich zwei Fraktionen ausmachen, dergestalt, als dass den Open-Access- bzw. OpenGLAM-Befürworter_innen diejenigen gegenüberstehen, die auf die Durchsetzung ihres Hausrechts in Bezug auf Kulturgut pochen.[27]

Wie Medien und Mediengebräuche den Umgang mit Kunstwerken formatieren, lässt sich akut in den sozialen Medien beobachten. Die Voraussetzung für diese Bildkultur ist zunächst technischer Art. Während noch in den 1990ern die Darstellung von Bildern aufgrund des unausgeglichenen Verhältnisses von Datenmenge und Rechner- bzw. Serverkapazitäten extrem limitiert war, erlauben Hard- und Software heute, dass Inhalte, scheinbar mühelos über die mobilen Geräte gleiten und sich – dank responsiver Designs – in verschiedensten Formaten manifestieren können. Digitale Bilder sind flexibel und können sich sogar materialisieren. Diese Interdependenzen versucht der Begriff vom ›Internet der Dinge‹ zu fassen. Er beschreibt insbesondere eine Entwicklung weg vom Computer hin zu intelligenten Objekten.[28] Das einschlägigste dieser Art Objekte ist das Smartphone, das die unmittelbare Teilhabe an der schönen neuen Social-Media-Welt erlaubt.

Digitalisierung bedeutet zunächst, dass vom ›Original‹ verschiedene digitale Repräsentationen unterschiedlichster Qualität vorliegen. Gegenüber der fotografischen Reproduktion hat sich das Spektrum an Abbildungen und Abbildungsmöglichkeiten signifikant erweitert. So sind die historischen Fotografien aus unterschiedlichsten Perioden inzwischen genauso Gegenstand der (Retro-)Digitalisierung, wie die kulturellen Artefakte selbst. Hochauflösende Digitalfotos erlauben durch Zoom-Ins eine genaue Betrachtung bis auf die Ebene der Leinwandstruktur, des Farbauftrags – ja bis hin zu einzelnen Pigmentteilchen –, die am Werk selbst im Rahmen einer konventionellen musealen Präsentation ausgeschlossen bleibt. 3D-Modellierungen und 3D-Scans ergänzen diese Möglichkeiten um eine weitere Dimension. Dass digitale Bilder – aus der Perspektive der Fotografie betrachtet – leichter manipulierbar zu sein scheinen, birgt entsprechende Vorteile für das Simulieren unterschiedlichster, auch verlorener Zustände von Objekten. Flankiert wird diese Entwicklung von den sich zunehmend weiter ausdifferenzierenden elektronischen Publikationsmöglichkeiten, die vom Weblog über Microbloggingdienste reichen, aber auch Annotationen in Datenbanken bis hin zu bildbasierten Sammlungen einschließen.

Kunstgeschichte als historische Wissenschaft kann von der zunehmend digitalen Verfügbarkeit potenzieller Quellen profitieren. Diese erlaubt, heterogene Quellen miteinander zu verknüpfen mit dem Ziel, vergangene Ereignisse umfassender rekonstruieren zu können. Hier setzen utopische Konzepte an, wie etwa das ›Distant Reading‹, welches das maschinengestützte Vordringen in Bereiche »beyond the canon«[29] bezeichnet. Während die menschliche Erfassungsleistung naturgemäß begrenzt ist und sich daher eher an Klassikern zu orientieren hat, ist die maschinelle Auffassungsgabe theoretisch unendlich.

Auch ›der Kanon‹ unterliegt selbstverständlich historischen Bedingungen und bildet somit lediglich eine temporäre provisorische Übereinkunft. Als Referenzrahmen ist er stabil und labil zugleich; bleibt bei aller Definitionsmacht aber doch modifizierbar. Diese Labilität lässt sich aktuell gut in den sozialen Medien beobachten. Hier zeichnet sich, wenn es beispielsweise um das Verhandeln von Malerei geht, ein deutlich wahrnehmbarer Trend zur Figuration ab. Dieser starke Gegentrend hat die Abstraktion als Paradigma der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitestgehend suspendiert. Die Erklärung auf Basis eines reinen Rekursionsprinzips greift meines Erachtens hier zu kurz. Vielmehr hängt diese Tendenz mit dem speziellen Zugriff auf die Werke zusammen, der hier nicht durch eine elitäre, kennerschaftlich-logozentristische, sondern durch assoziativere praktische Formen der Aneignung gekennzeichnet ist. Durch diese Appropriationen, die wiederum Taktiken künstlerischer Praxis aufgreifen, nähern sich die Bildbenutzer_innen den Werken auf produktivem Weg.[30] Indem sie beispielsweise fotografieren und filmen, diese Fotos und Clips nachbearbeiten und verändern. Durch all diese Interventionen entstehen Mashups aller Art, die dem Ausgangsmaterial ihrerseits wiederum Prominenz zusichern.

4. Die maschinelle Agency

Während Hubertus Kohle 1997 in der datenbankorientierten Forschung einen Weg sah, den limitierten Kanon des Faches Kunstgeschichte zu erweitern und zu durchbrechen, warnte Thomas Hänsli 2014 angesichts der kommerziellen Macht Googles vor »einer ungewollten Kanonisierung«[31]. Besonders die Intransparenz des Suchmaschinengiganten steht im Fadenkreuz von Hänslis Kritik: Die Algorithmen und damit die Geschäftsgrundlage Googles stellen ein wohlgehütetes Geheimnis dar. Ob sich die Vision eines vollständig entkanonisierten Wissens im digitalen Zeitalter realisiert, bleibt daher derzeit zu bezweifeln.

Im künstlerischen Bereich ist statt einer Öffnung eher eine Tendenz zur Einengung auf Klassiker zu beobachten. Als »Bilderebbe«[32] bezeichnet Margarete Pratschke dieses Paradoxon. Es nährt sich einerseits aus dem Fakt, dass insbesondere die großen Häuser entsprechende Budgets für breit angelegte Digitalisierungsprojekte bereitstellen können sowie andererseits aus den Beschränkungen des Urheberrechts. So profitieren in der Regel gemeinfreie Werke von einer entsprechenden Präsenz im Web. Das »Google-Syndrom«[33] ergänzt die Bilderebbe: Die scheinbare Verfügbarkeit von Wissen schließt die nicht digitalisierten und durchsuchbaren Quellen von vornherein aus.

Gerade Google und andere kommerzielle Anbieter haben die Verfügbarkeit von Bildmaterial exzessiv befördert und ihren freien Gebrauch prinzipiell ermöglicht. Die Folgen dieser Verwertungskette sind gegenwärtig noch nicht absehbar. Verlage, Agenturen oder Museen haben indes die Deutungs- und Verfügungshoheit in diesem Bereich verloren, bzw. müssen sich diese gegebenenfalls zurückerobern.[34] Gleichzeitig bilden diese Bildreservoire eine Ressource für datenbasierte Forschung.

Dieser Verschlüsselungsmechanismus wie der gegenläufige aufklärerische Impetus betrifft jedoch nicht nur die Kanon-Fragen, sondern die maschinelle Agency im Allgemeinen. Algorithmen sind regelmäßig das Ziel dieser Kritik. Die Geräte, Tools und Anwendungen stehen dabei seltener im Fokus. Kathrin Passig befasst sich mit dem Problem der Unerklärbarkeit von Codes.[35] Die Komplexität – etwa von Algorithmen – ist weder einzelnen Expert_innen noch Teams zugänglich. Hilflos wirken daher Forderungen, die suggerieren, Studierende könnten innerhalb der akademischen Ausbildung durch den Erwerb von Programmierkenntnissen, etwa innerhalb der akademischen Ausbildung, ein tieferes Verständnis dieser Prozesse erlangen. Festzustellen ist, dass an dieser Stelle die Transparenzforderung der Wissenschaft, ihre Methoden und Arbeitsweisen grundlegend zu reflektieren, an ihre Grenzen stößt. Nun könnte man argumentieren, dass wir Geisteswissenschaftler_innen unser wichtigstes Arbeitsinstrument, das Gehirn, auch nicht verstehen. Dennoch operiert auch diese Black Box nachhaltig erfolgreich. Meines Erachtens wird bisher zu wenig diskutiert, wie sich die Geisteswissenschaften zu dieser maschinellen Agency verhalten wollen. Integriert man sie in ihrer Qualität als von Menschen erzeugte Artefakte oder versucht man, kritische Distanz zu ihr aufrechtzuerhalten oder herzustellen? Der erste Ansatz ist ergebnis- und anwendungsorientiert, der zweite hätte sich als reflexiver Zugang zu begreifen. Er könnte sich beispielsweise stärker der Erforschung der Rechenprozesse widmen; hilfreich könnte es sein, Maschinen und Theorien zu entwickeln, die uns helfen Maschinen besser zu verstehen.

Kritisch zu hinterfragen ist die Dimension des methodischen Bruchs, der zwischen klassischen und digitalen Geisteswissenschaften verläuft. Beobachten lässt sich eine stärkere Quantifizierung bzw. Empirisierung, die an Stelle der qualitativen Vertiefung tritt. Lev Manovich etwa stellte kürzlich fest, der »Quantitative Turn«[36] sei in den Text- und Geschichtswissenschaften inzwischen angekommen und stünde Kunstgeschichte und vergleichbaren Fächern bevor. Nun stellt sich aber die Frage, ob dies automatisch als Zeichen für Rückschrittlichkeit zu interpretieren ist, oder ob sich digitale Methoden nicht leichter in spezifische Forschungsfelder, wie etwa die von Manovich genannte Linguistik, implementieren lassen. Nicht alle kunsthistorischen Forschungsfragen sind quantitativ operationalisierbar.

Diese Probleme sind nicht zuletzt von wissenschaftspolitischer Natur, sie führen zur Lagerbildung und werden somit zu Mechanismen der Inklusion und Exklusion. Diese manifestieren sich etwa in der Frage, wer ›noch‹ klassische oder ›nur‹ digitalisierte und wer ›schon‹ digitale Kunstgeschichte betreibt. Inklusion und Exklusion äußert sich im Rahmen von Standortvorteilen, an denen das Fach mit entsprechendem Know How verhandelt und vermittelt wird. Eng damit verknüpft sind ökonomische Fragen bis hin zur Verquickung mit der Wirtschaft bzw. der Abhängigkeit von Produkten oder umgekehrt der Chance auf die Produktentwicklung. Hier sprechen wir in der Regel von einem konstruktivistischen Forschungsparadigma, das traditionell gesehen den Ingenieurwissenschaften eignet und nun teilweise in die Geisteswissenschaften migriert wird.

Vor diesem Hintergrund muss man fragen, ob die Digital Humanities nicht per se einen neuen Wissenschaftszweig implizieren, der zwar geisteswissenschaftliche Fragen zum Gegenstand hat, sie aber mit gänzlich anderen Methoden bearbeitet. Oder, um es polemischer zu formulieren: Sind die Digital Humanities in die Geisteswissenschaften prinzipiell integrierbar? Verneinte man dies, wäre eine Segregation unausweichlich. Im besten Fall sicherte sie den klassischen Geisteswissenschaften ihre Existenzsphäre zu, in der sie ihr Profil schärfen könnten. Im schlechtesten Fall gerieten sie dadurch in Gefahr von der digitalen Avantgarde abgehängt zu werden. Dabei bleibt zu bedenken, dass Digitalisierung ein allumfassender Prozess ist, der sich weder aufhalten noch ausblenden lässt. Ihre theoretische Reflexion steckt allenfalls in der Anfangsphase und fällt hinter die technische Progression zurück. Der Vorwurf, die digitale Kunstgeschichte sei unterkomplex und bestenfalls eine Hilfswissenschaft wird sich ohne eine stärkere Theoretisierung nicht entkräften lassen. Gegebenenfalls sind die disziplinären Grenzen nicht erst zwischen Kunstgeschichte und Informatik zu ziehen, sondern bereits zwischen klassischer und digitaler Kunstgeschichte. In diesem Fall müssten sie dementsprechend überbrückt werden.

5. Medienbrüche und Medienreflexion

Untersuchungsgegenstände der Kunstgeschichte sind primär visuelle Artefakte, die beschrieben, analysiert und interpretiert werden. Der erste und vielleicht ursprünglichste Übertragungsprozess erfolgt dabei – zum Zweck der Analyse – in Sprache. Die sprachliche Interpretation ist elementar für die Kunstgeschichte. Wie sich Bilder dem lückenlosen Zugriff durch die Sprache entziehen, wie unabgeschlossen der Interpretationsprozess und damit das Werk an sich ist, darüber ist viel geschrieben worden.[37] Die Komplexität visueller Artefakte bildet die Herausforderung für diese Interpretationsleistung. Sollen diese auf Maschinenlesbarkeit hin optimiert werden, erfolgt nicht nur ein weiterer Medienbruch, sondern das Problem der Transferleistung tritt noch einmal umso deutlicher hervor. Der von Manovich kritisierte Nachholbedarf der Kunstgeschichte im Bereich der datenbasierten Forschung mag seine Ursache nicht zuletzt im Forschungsgegenstand und den kunsthistorischen Forschungsfragen selbst haben.

Sämtliche Übertragungsformen in Bilder erzeugen weitere Medienbrüche. Die visuellen Repräsentationen von Objekten unterliegen ebenfalls spezifischen Konventionen, an Hand derer das untersuchte Objekt herauspräpariert wird. Die digitalen Repräsentationen physischer Objekte, seien sie textueller oder visueller Art, zeichnen sich durch eine doppelte Existenzform, die Form der Daten und die jeweilige Erscheinungsweise des digitalen Objekts aus. Die Bilderkennung wäre eine Methode, die bildbasierte Forschung voranzutreiben. Ihr Gewinn könnte sein, größere Konvolute untersuchbar zu machen und zwar im Bereich Form- und Stilanalyse und in Bezug auf die Motiverkennung. Vor allem im Machine Learning manifestiert sich noch einmal das Miteinander von menschlicher und maschineller Aktion, da Menschen die Ergebnisse validieren und dadurch beeinflussen können. Dennoch bleiben die Fragen, was wird untersucht und wie wird es untersucht. Warnen möchte ich vor der Idee, Maschinen könnten die menschliche »optische Intelligenz« ersetzen, die sich gerade in der Wahrnehmung der Komplexität visueller Artefakte und der Transformations- und Vermittlungsleistung in Sprache ausdrückt.

Im Bereich der Kunstgeschichte sind es in erster Linie die Museen, die die digitalen Existenzsphären der Artefakte gestalten und verwalten. Diese Arbeit adressiert nicht zuletzt die Ebene der Kunstvermittlung. Vielfach lassen sich interaktive Formate beobachten, die der digitalen Lebensrealität der Besucher_innen entgegenkommen. Im deutschsprachigen Raum dominiert dabei ein logozentrischer Ansatz: So bietet die ›Digitale Sammlung‹ des Frankfurter Städel über die ›harten‹ wissenschaftlich-kunsthistorischen Kategorien hinaus assoziative Zugänge zu Kunstwerken.[38] Bei einer Abfrage nach dem Meister von Flémalle etwa präsentiert das System mehrere Kategorien zur Vertiefung: Weiterführend erschlossen wird das Werk in den Feldern ›Sammlungsbereich‹, ›Technik und Material‹, ›Zeit‹, ›Hauptmotiv‹ und ›Bildelemente‹. ›Stimmung‹, ›Assoziationen‹ und ›Wirkung‹ öffnen, davon ausgehend, neuartige Kategorien, über die andere Werke der Sammlung zueinander in Dialog treten sollen. So findet sich etwa die Zuordnung »anekelnd« im Bereich ›Wirkung‹; diese führt vom altniederländischen Meister zu Werken von Max Ernst und Karl Hofer.[39]

Das System basiert auf dem Prinzip der Bildcodierung, das durch diverse Systeme, wie ICONCLASS und MIDAS konventionalisiert worden ist. Wenn Machine Vision primär die formalen Qualitäten adressiert, dann wird hier Ansatz primär die Ebene der Bildbedeutung, der Ikonographie, adressiert. Wie Katja Kwastek herausgearbeitet hat, nimmt die digitale Kunstgeschichte in Deutschland ihren Ursprung in dieser datenbankgestützten Erfassung.[40] Verfahren der Bildcodierung erfassen die im Bild befindlichen Szenen, Personen und Objekten ikonographisch. Es findet eine Überbrückungsleistung statt, durch welche die blinde Maschine mit Begriffen ausgestattet wird, die wiederum abgefragt werden können. Ein Problem bildet dabei die Erschließungstiefe.[41] Die von Städel Online erzeugte Verbindung vom deutschen Expressionismus zur altniederländischen Malerei überrascht nicht, dahinter steckt nicht nur kunsthistorisches Wissen, sondern nicht zuletzt die ursprüngliche künstlerische Selbstproklamation der Expressionisten.

Datenbankprojekte laufen Gefahr, mit hohem Aufwand konventionelle Forschungsergebnisse zu repetieren, statt neue zu generieren. Zudem mangelt es an einer grundsätzlichen Reflexion darüber, inwieweit die verwendeten Systeme Wissen strukturieren und Argumente generieren, wie dies übrigens bereits angemahnt wurde.[42] Auch das Design, in dem die Suche vollzogen wird, und die Art und Weise, wie die Ergebnisse präsentiert werden, wirkt stark interpretativ.[43]

Zweifelsohne liegt die Stärke der digitalen Erfassung in der Dynamik, mit ihren Möglichkeiten zur Reorganisation. Dabei werden aber trotz einer prinzipiell vielleicht vorhandenen unendlichen Verfügbarkeit von Abbildungen Hierarchien der Sichtbarkeit ausgebildet; auch wird das neue Wissen durch bereits vorhandenes vorstrukturiert. Kulturelle Aneignungsprozesse stratifizieren und strukturieren das vorhandene Material.

Besonders der Vergleich zum Rijksmuseum verdeutlicht die logozentrische Ausrichtung der deutschsprachigen Projekte. Mit an der Spitze der OpenGLAM-Bewegung stehend, adressiert das Rijksmuseum seine Besucher_innen primär auf der Ebene ihrer »optischen Intelligenz«[44], um es mit Gehlen zu formulieren. Hier seht das Sehen selbst im Vordergrund, denn das Publikum wird von vornherein dazu ermutigt, gestalterisch tätig zu werden. Dies alles mündet im digitalen Raum mit der Aufforderung »Make your own Masterpiece!«. Museen werden hier, wie Wolfgang Ullrich formuliert hat, zu Kreativitätsagenturen.[45] Sie erfüllen damit aber auch die romantische Forderung, die im Laufe der rund 200-jährigen Geschichte der Institution immer wieder an das Museum herangetragen wurde, nämlich dieses als Musentempel zu verstehen.

OpenGLAM geht allerdings weit über die Idee der Kunstvermittlung hinaus. Das Ziel ist, Informationen allgemein zur Verfügung zu stellen und zwar in einer datenbasierten, maschinenlesbaren Form. Dies folgt der maßgeblich von Tim Berners-Lee formulierten Vision des Semantic Web.[46] Das Semantic Web besteht aus maschinenlesbaren Daten, die in Verknüpfung Sinn ergeben und somit Wissen generieren. Wie Peter Haber herausgearbeitet hat, steht dahinter eine sehr alte Idee von der universalen Verfügbarkeit von Wissen.[47] Das Paradigma dieser Allwissenheit findet sich immer wieder im Zusammenhang mit dem Internet, prominent vertreten u. a. durch die Wikipedia, die sich als universale Enzyklopädie versteht. Für den Historiker Haber ist das zugleich zumindest ein Warnsignal, denn Wissen verhält sich niemals neutral. Die Problematik der Fake News zeigt etwa, dass die vorhandene Informationsfülle alleine keineswegs notwendig zur ›richtigen‹ Interpretation führt. Die hermeneutische Relativität wird hier vielleicht am deutlichsten sichtbar.

Die der Kunstgeschichte inhärenten medialen Transferprozesse sollten innerhalb des Faches stärker reflektiert werden. Neben dem Transfer in Sprache betrifft die Medienreflexion die Bild- und in erweiterten Sinne die Informationskritik, also die Frage, welche Bilder verwendet werden und woher sie stammen. Claus Pias’ Forderung nach einer Auseinandersetzung mit den Fragen »woher die Technologien digitaler Bildverarbeitung kommen, was ihre besondere Logik ist, welche Formen des Wissens entstehen und prozessiert werden, welche Institutionen entstehen und welche Darbietungsformen praktiziert werden, wenn man sie betreibt«[48] ist in diesem Zusammenhang zu erneuern. Darüber hinaus sollte sich die medientheoretische Auseinandersetzung insbesondere auch in zunehmenden Maße den immer komplexer werdenden digitalen Werkzeugen und Arbeitsumgebungen widmen.[49]

6. Das Bildwissenschafts-Dilemma

Dogmatisch betrachtet hat die Kunstgeschichte einen sehr begrenzten Gegenstandsbereich, der sich durch die Definition von ›Kunst‹ ergibt. Aus einem ursprünglich universalistischen Zugriff auf die Kunstgeschichte aller Zeiten und Völker hat sich die akademische Disziplin zunehmend an einem engen Kanon ausgerichtet, der im Laufe der Zeit wieder in Richtung Gegenwart und in Bezug auf die globale Dimension ausgeweitet wurde. Ein Problem des Faches ist die Labilität seines Gegenstandes, der sich an jeweils gültigen Kunstbegriffen zu orientieren hat.

Die durch die Bildwissenschaft angestrebte Öffnung der Disziplin ist insofern gescheitert, als dass sie nicht für das Fach allgemeinverbindlich geworden ist. Wie der Name schon sagt, befasst sie sich in einem erweiterten kulturwissenschaftlichen Rahmen mit Bildern, nicht notwendig mit Kunstwerken. Relevanz besitzt der Ansatz nicht zuletzt in Bezug auf vormoderne (oder nicht-europäische) Werke, die nicht in Auseinandersetzung mit dem westlich-rezenten Konstrukt Kunst entstanden sind.[50] Zwischen bildwissenschaftlichen und klassisch kunsthistorischen Ansätzen besteht eine historische Kluft. Sie ist, so kann man etwa an der Wiener Schule nachweisen, sie seit mehr als hundert Jahren in das Fach eingeschrieben. Exemplarisch wurde der Konflikt in Wien zwischen der I. und II. Lehrkanzel für Kunstgeschichte, vor allem zwischen Schlosser und Strzygowski ausgetragen. Letzterer vertrat einen bildbasierten Zugang und hatte sich den damals neuen Medien, Fotografie und Diaprojektion, verschrieben. In der Folge polemisierte man in Wien gegen Warburg und seine Hamburger Schule.[51]

Insbesondere die Neue Wiener Schule – unter Hans Sedlmayr und Otto Pächt – versuchte die Kunstgeschichte durch die Implementierung empirischer Forschungsmethoden, insbesondere aus der Psychologie, zur Kunstwissenschaft umzubauen. Hier werden Züge deutlich, die beispielsweise an Bredekamps Bildakttheorie erinnern.[52] Mit diesen proto-bildwissenschaftlichen Annahmen versuchten sich die Jungen Wilden vom als verstaubt empfundenen Erbe der Geschichtsforschung zu befreien. Empirische Wenden, wie die der 1930er-Jahre sollten in Hinblick die gegenwärtige Entwicklung kritisch evaluiert werden.

Wenn es um die visuellen Derivate kunsthistorischer Forschung, also die Bilder der Kunstgeschichte geht, kamen bisher selten bildwissenschaftliche Methoden zur Anwendung. Ich hatte weiter oben die dem Fach inhärenten Medienbrüche (Bild-Sprache, Bild-Bild) angesprochen und die Notwendigkeit ihrer Reflexion angeregt. Für eine Medienarchäologie oder Mediengeschichte des Faches bietet die Bildwissenschaft interessante Ansätze. Sie könnte, wie dies Lena Bader angeregt hat, die bestehende Differenz zwischen diesen Disziplinen auszugleichen.[53]

Die Bildwissenschaft eröffnet Kunsthistoriker_innen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen auch im Bereich der gegenwärtigen visuellen Kultur einzubringen. Nach wie vor hält der Trend hin zu zunehmend bildbasierter Kommunikation an. Gleichzeitig wenden sich andere geisteswissenschaftliche Fächer dem Bild zu, wie die Geschichtswissenschaft in Form der Visual History. Zudem werden im Rahmen von wissenschaftlicher Produktion, insbesondere im Rahmen der Digital Humanities oder der Digitalen Kunstgeschichte, in zunehmendem Maße selbst Bilder erzeugt, etwa in Form von Visualisierungen. Die Frage, die sich also stellt ist, ob sich die Kunstgeschichte bewusst abgrenzen oder die kulturwissenschaftliche Perspektive suchen sollte.

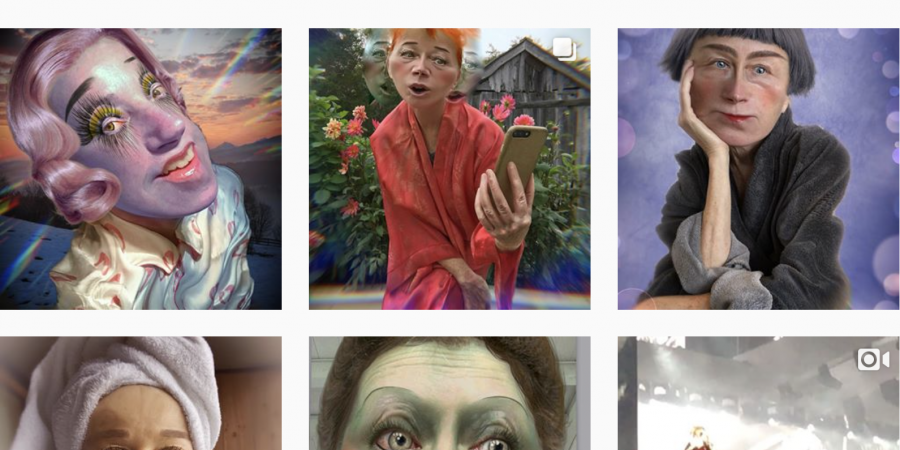

Dabei wirkt sich die Digitalisierung als umfassender Prozess nicht zuletzt auf das Kunstsystem aus. Dies wird nicht nur in den digitalen Sammlungen deutlich, sondern auch in der Art und Weise, wie Künstler_innen den digitalen Raum nutzen und besetzen. Aufsehen erregte zuletzt Cindy Sherman. Mit Hilfe von Prothesen, Props, Makeup und Kostümen hatte die Künstlerin in den späten 1980er-Jahren Werke der Kunstgeschichte nachgestellt, die sie grotesk überzeichnete. Ihr Körper und ihr Gesicht wurde dabei zum Material, das sie in Szene setzte. Kürzlich machte Sherman ihren Instagram Account zugänglich (Abbildung 3). Viele der Effekte, die Sherman in der Maske herbeiführte, sind inzwischen Teil der digitalen Standardwerkzeuge in diversen Apps. Snapchat-Linsen etwa erzeugen Verformungseffekte, die auch Sherman auf ihrem Account durchspielt. So folgerichtig sich diese digitale Praxis aus Shermans analoger Bildpraxis ergibt, so vorhersehbar war die Debatte, die sich an der Freigabe des Accounts entzündete: Ist das nun Kunst, oder nicht?[54]

Die Diskussion um die Kunsthaftigkeit von digitalen Artefakten begleitet alle Internetphänomene, wie auch das des Selfies. Während die einen die Entwicklungslinie vom künstlerischen Selbstporträt zum Selfie ziehen, verneinen die anderen diese Genese. Das Selfie sei ein Kommunikationsakt, keine Kunst, wird dann argumentiert.[55] Damit entledigt man sich eines Problems. Stattdessen könnte man auch fragen, inwieweit der konventionelle Kunstbegriff überhaupt noch aufrechtzuerhalten ist. Auch die Kunstproduktion ist an bestimmte Vertriebswege und Kommunikationskanäle gekoppelt. Dieses für lange Zeit verbindliche Kommunikationsmodell von Sender und Empfänger wurde durch das Web 2.0 massiv unterhöhlt. Multidimensional werden Inhalte stattdessen transportiert und interpretiert. Die Rollen von Sender und Empfänger diffundieren ebenso wie die Grenzen zwischen Produzent_innen und Rezipient_innen.[56] Dabei bleibt es nicht bei Sprechakten allein, sondern die jeweiligen Kommentare können viel komplexere bildhafte, audiovisuelle Formen und Formate annehmen.

War der museale Raum seit seiner Entstehung ein quasi-sakraler Ort, findet hier eine Art Säkularisierungsbewegung statt. Das digitale Museum ergänzt das analoge nicht nur zunehmend, sondern auch der reale Museumsraum wird zunehmend durchlässiger. Ein Beispiel hierfür ist das Fotoverbot. Lange Zeit nicht verhandelbar, fällt es in immer mehr Institutionen. Das Fotoverbot bedeutete die Kontrolle über die gezeigten Werke, es bedeutete die möglichst umfassende Einschränkung von Aneignungspraktiken. Aktionen wie #Musepose, aber auch der erfolgreiche Hashtag #Artwatchers auf Instagram zeigen, dass der museale Raum zunehmend zum Ort für kreative Formen der Auseinandersetzung wird, mit Folgen für die Kunstwahrnehmung.[57] Der White Cube, so meine These, franst an den Rändern zunehmend aus. Die Institution ist bekanntlich mehr als nur Architektur; es handelt sich um ein Definitions- und Machtdispositiv.[58] Sollte es weiterhin erodieren, muss dieses durch andere Mechanismen ersetzt werden, was Konsequenzen für das Kunstsystem haben wird. Beispiele, wie der Instagram-Account von Cindy Sherman, belegen zumindest, dass zunehmend nach Wegen gesucht wird, den digitalen Raum zu besetzen und zu bespielen.

7. Die Kunstgeschichte im digitalen Zeitalter

Als historische Wissenschaft betreibt die Kunstgeschichte weit mehr als chronologisch-systematische Ordnung, sondern sucht nach möglichen Ursachen für bestimmte Entwicklungen und stellt Zusammenhänge her. Für sie gelten daher die selbstreflexiven Auflagen der Geschichtswissenschaft in puncto Quellenkritik, deren Relevanz allerdings im digitalen, sich zunehmend dynamisierenden Informationsraum umso deutlicher hervorgehoben werden muss. Auch die zunehmende Gleichsetzung von Information mit Wissen bedarf einer Korrektur. Im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft ist der Gegenstandsbereich der Kunstgeschichte allerdings per se ideologisch aufgeladen, da er sich an der jeweils gültigen Definition von Kunst ausrichtet, die an ideelle und materielle Wertesysteme, wie den Kunstmarkt gekoppelt ist.

Daraus resultiert nicht zuletzt die Problematik des für die Kunstgeschichte gültigen und sie bestimmenden Kanons. Unmittelbar daran schließt die Frage nach dem Status des Werkes an. Als scheinbar stabile Entität wird das Werk von Diskursen aber auch von seinen audiovisuellen und in zunehmender Weise von seinen algorithmischen Repräsentationen stets neu konturiert. Binäre Konzeptionen von ›Original‹ und ›Abbild‹ werden dabei voraussichtlich genauso wenig aufrecht zu erhalten sein, wie die von physischem zum digitalen Objekt.

Fußnoten

-

[1]Panofsky 1955, S. 14; vgl. Doulkaridou 2015, passim.

-

[2]Belting 1983, S. 41.

-

[3]Rooseboom 2017, S. 40f.

-

[4]Hans Rooseboom charakterisiert die Kehrseite, die sich aus seiner kunsthistorischen Betrachtung ergibt, wie folgt: »By evaluating photographs in the same way as paintings and other artworks, that is to say, by placing the main emphasis on the intrinsic pictorial (aesthetic and visual) quality […] a highly selected canon of what were deemed important photographs and photographers was created.«, Rooseboom 2017, S. 19.

-

[5]Die Collage wurde von Hans Aurenhammer entdeckt und publiziert, vgl. Caruso 2010, S. 209.

-

[6]Vgl. UNIDAM.

-

[7]Josef Strzygowski (1862–1941) war 1909–1933 Ordinarius für Kunstgeschichte am Wiener Institut. Seine zunächst progressiven Forschungen zu den außereuropäischen Wurzeln der abendländischen Kunst wurden zunehmend in eine völkisch-rassistische Argumentation überführt, was schließlich zu einer Damnatio Memoriae am Wiener Institut führte, vgl. Schödl 2011, passim.

-

[8]Caruso 2010, S. 209.

-

[9]Caraffa 2009, S. 7–26.

-

[10]Locher 2008, S. 39–53.

-

[11]Dieses Transparenz-Paradigma gilt seit William Fox Talbots Diktum vom »Pencil of Nature«. Als Medium, das keinen Kunstwert besitze, charakterisierte bspw. Clement Greenberg die Fotografie, vgl. Greenberg 1946, S. 294–296.

-

[12]

-

[13]Zuletzt dazu: Muscionico 2017, passim.

-

[14]Diesen Fragen widmet sich u. a. das Projekt »Fotografien als Forschungsobjekte in Archäologie, Ethnologie und Kunstgeschichte«.

-

[15]Vgl. Harris / Zucker 2008, passim.

-

[16]Debray 2003, S. 28.

-

[17]Malraux 1987, S. 9.

-

[18]Hänsli 2014, S. 74–86.

-

[19]Aby Warburg. Mnemosyne Bilderatlas. Rekonstruktion – Kommentar – Aktualisierung (01.09. bis 13.11.2016 im ZKM).

-

[20]Ein Digital Canvas als flexible Arbeitsumgebung existiert etwa bei dem Datenbank-Projekt Replica.

-

[21]Vgl. Hensel 2011, passim.

-

[22]Warnke 2012, S. VII–VIII.

-

[23]Zur Geschichte und Deutung dieses Fotos vgl. Grasskamp 2014, passim.

-

[24]Thürlemann 1986, passim.

-

[25]Thürlemann 2013, passim.

-

[26]

-

[27]Open Access bedeutet den »unbeschränkten und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlicher Information« während OpenGLAM insbesondere die kulturgutverwahrenden Institutionen dazu ermutigt, die digitale Präsenz ihrer Objekte bzw. der Daten so zu gestalten, dass ein freier Informationsfluss gewährleistet ist, vgl. open-access.net und OpenGlam, vgl. FN 34.

-

[28]Mattern / Flörkemeier 2010, S. 107–121.

-

[29]Moretti 2000, S. 57.

-

[30]Männig 2017d, S. 47–59.

-

[31]Kohle 1997, S. 349–392; Hänsli 2014, S. 77.

-

[32]Pratschke 2016, passim.

-

[33]Haber 2011, S. 73f.

-

[34]Dem allgemeinen Trend der sich auch im deutschsprachigen Raum verzeichnen lässt, laufen insbesondere die Reiss-Engelhorn-Museen zuwider, die in diversen anhängigen Verfahren u. a. gegen Wikimedia bei gemeinfreien Werken auf das Hausrecht pochen. Beansprucht wird die Hoheit über die »[...] Entscheidung über das Ob und vor allem das Wie der öffentlichen Zugänglichmachung unserer Bestände« [Auszeichnungen lt. Original], vgl. Presseinformation Reiss-Engelhorn-Museen 2016.

-

[35]Passig 2012, siehe auch Passig 2017.

-

[36]Manovich 2015, S. 12.

-

[37]Mitchell 2008, passim.

-

[38]

-

[39]

-

[40]Kwastek 2015, passim.

-

[41]Die virtuelle Forschungsumgebung HyperImage beispielsweise ermöglicht die detaillierte semantische Tiefenerschließung von Bildern, vgl. Kuper / Loebel 2014, passim.

-

[42]Vgl. Drucker / Svensson 2016.

-

[43]Doulkaridou 2015, passim.

-

[44]Gehlen 1965, S. 8–10.

-

[45]Ullrich 2016, S. 94ff.

-

[46]Berners-Lee et al. 2001, passim.

-

[47]Haber 2011, S. 49ff.

-

[48]Pias 2003, passim.

-

[49]David M. Berry etwa plädiert für eine medientheoretische Unterscheidung von generierten und generierenden Codes und Anwendungen, vgl. Berry 2017, passim.

-

[50]Belting 1991, passim.

-

[51]Männig 2017a, S. 104f.

-

[52]Männig 2017a, S. 119.

-

[53]Bader 2009, passim.

-

[54]Meier 2017, passim; Kohout 2017, passim.

-

[55]So spannte etwa Jerry Saltz von Parmigianino über Andy Warhol einen Bogen zu Kim Kardashian, vgl. Saltz 2014, passim. Die deutschsprachige Forschung argumentiert diesbezüglich mit Fokus auf die Sprache bzw. auf den Kommunikationsakt und tut sich eher schwer mit dieser »kunsthistorischen Nobilitierung«, Ruchatz 2015, passim; vgl. auch Ullrich 2015, passim. Eine Zusammenfassung des Forschungsstandes zum Selfie bei: Reitschuster 2017, passim.

-

[56]Männig 2017b, S. 108.

-

[57]

-

[58]Kemp 1996, passim.

Bibliographische Angaben

- Lena Bader: Hat die Wissenschaftsgeschichte der Kunstgeschichte keine ›Lust am Bild‹? [online] In: Kunstgeschichte Open Peer Reviewed Journal (2009). [online]

- Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte? München u.a. 1983. [Nachweis im GVK]

- Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. 2., unveränderte Auflage. München 1991. [Nachweis im GVK]

- Tim Berners-Lee / James Hendler / Ora Lassila: The Semantic Web: a new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. Siehe auch Preprint: [online] In: Scientific American 284, 5 (2001), H. 5, S. 34–43. [Nachweis im GVK]

- David M. Berry: Prolegomenon to a Media Theory of Machine Learning: Compute-Computing and Compute-Computed. [online] In: Media Theory 1 (2017), H. 1, S. 74-87. [online]

- Constanza Caraffa: Einleitung. In: Fotografie als Instrument und Medium der Kunstgeschichte. Hg. von Constanza Caraffa. Berlin 2009, S. 7-26. [Nachweis im GVK]

- Alexandra Caruso: Tietze-Conrat, Erika: I then asked myself: what is the ›Wiener Schule‹? Erinnerungen an die Studienjahre in Wien. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 59 (2010), S. 207–218. [Nachweis im GVK]

- Régis Debray: Einführung in die Mediologie. Bern 2003. [Nachweis im GVK]

- Heinrich Dilly: Lichtprojektion. Prothese der Kunstbetrachtung. In: Kunstwissenschaft und Kunstvermittlung. Hg. von Irene Below. Gießen 1975, S. 153–172. [Nachweis im GVK]

- Heinrich Dilly: Bildwerfer. 121 Jahre wissenschaftliche Dia-Projektion. PDF. [online] In: Zwischen Markt und Museum. Beiträge der Tagung Präsentationsformen von Fotografie am 24. und 25. Juni 1994 im Reiss-Museum der Stadt Mannheim. Hrsg. von der Arbeitsgruppe Fotografie im Museum des Museumsverbands Baden-Württemberg e.V. in Zusammenarbeit mit der Sektion Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Photographie e.V. (DGPh). (Tagung: Präsentationsformen von Fotografie, Mannheim, 24.-25.06.1994) Göppingen 1995, S. 39–44. (= Rundbrief Fotografie. Sonderheft, 2) [Nachweis im GVK]

- Heinrich Dilly: Weder Grimm noch Schmarsow, geschweige denn Wölfflin ... Zur jüngsten Diskussion über die Diaprojektion um 1900. In: Fotografie als Instrument und Medium der Kunstgeschichte. Hg. von Constanza Caraffa. Berlin 2009, S. 91–116. [Nachweis im GVK]

- Elli Doulkaridou: Reframing Art History. DOI: 10.11588/dah.2015.1.21638 In: International Journal for Digital Art History 1 (2015), S. 67–83. [online]

- Johanna Drucker / Patrik Svensson: The Why and How of Middleware. [online] In: Digital Humanities Quarterly 10 (2016), H. 2. [online]

- Arnold Gehlen: Zeit-Bilder: zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei. 2., neu bearbeitete Auflage. Frankfurt/Main 1965. [Nachweis im GVK]

- Walter Grasskamp: André Malraux und das imaginäre Museum. Die Weltkunst im Salon. München 2014. [Nachweis im GVK]

- Clement Greenberg: The Camera's Glass Eye. [online] In: The Nation. 09.03.1946, S. 294–296. [online]

- Peter Haber: Digital Past. Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter. München 2011. [Nachweis im GVK]

- Thomas Hänsli: Malraux Reloaded: Digitale Kunstgeschichte nach dem digital turn. Versuch einer Standortbestimmung. In: Kritische Berichte 42 (2014), H. 4, S. 74–86. [Nachweis im GVK]

- Beth Harris / Steven Zucker: The Slide Library: A Posthumous Assessment for our Digital Future. In: Teaching Art History with New Technologies: Reflections and Case Studies. Hg. von Donahue-Wallace / Laetitia La Folette / Andrea Pappas. Cambridge 2008, S. 33-42. [Nachweis im GVK]

- Thomas Hensel: Wie aus der Kunstgeschichte eine Bildwissenschaft wurde. Aby Warburgs Graphien. Berlin 2011. [Nachweis im GVK]

- Brian O'Doherty: In der weißen Zelle. Inside The White Cube. Hg. von Wolfgang Kemp. Berlin 1996. [Nachweis im GVK]

- Hubertus Kohle: Art History digital. Einige Thesen zum innovativen Potential der elektronischen Datenverarbeitung in einer hermeneutischen Wissenschaft. In: Im Bann der Medien. Texte zur virtuellen Ästhetik in Kunst und Kultur. Hg. von Kai-Uwe Hemken. Weimar 1997, S. 349-392. [Nachweis im GVK]

- Annekathrin Kohout: Sherman Selfie Show. In: Sofrischsogut. Blogbeitrag vom 10.08.2017. [online]

- Heinz-Günter Kuper / Jens-Martin Loebel: HyperImage: Of Layers, Labels and Links. PDF Preprint. [online] In: Proceedings of RENEW – the 5th edition of the International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology (RENEW: 5, Riga, 08.-11.10.2013) Riga 2014.

- Katja Kwastek: Vom Bild zum Bild – Digital Humanities jenseits des Textes. DOI: 10.17175/sb001_002 In: Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities. Hg. von Constanze Baum / Thomas Stäcker. 2015 (= Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 1). DOI: 10.17175/sb001_002

- Hubert Locher: Reproduktionen: Erfindung und Entmachtung des Originals im Medienzeitalter. In: Modernisierung des Sehens. Sehweisen zwischen Künsten und Medien. Hg. von Matthias Bruhn / Kai-Uwe Hemken. Bielefeld 2008, S. 39-53. [Nachweis im GVK]

- André Malraux: Das imaginäre Museum. Frankfurt/Main u.a. 1987. [Nachweis im GVK]

- Maria Männig (2017a): Hans Sedlmayrs Kunstgeschichte. Eine kritische Studie. Köln u.a. 2017. [Nachweis im GVK]

- Maria Männig (2017b): Historisches Bewusstsein und digitale Herausforderung in der Kunstgeschichte. Kunstgeschichte 2.0. In: Newest Art History. Wohin geht die jüngste Kunstgeschichte? Hg. vom Verband österreichischer Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker. (Tagung VöKK: 18, Wien, 06.08.11.2015) Wien 2017, S. 105-120. PDF. [online]

- Maria Männig (2017c): Instagram als Hyperimage. In: Kunsttexte.de. E-Journal für Kunst- und Bildgeschichte. Kunst Design Alltag 1 (2017). (= Hyperimages in zeitgenössischer Kunst und Gestaltung, 2) DOI: 10.18452/7396

- Maria Männig (2017d): (W)ende der Kritik? Zu Chancen und Risiken von Social Media. In: Newsflash Kunstkritik. Hg. von Ellen Wagner. Offenbach/Main 2017, S. 47–59. PDF. [online] [Nachweis im GVK]

- Lev Manovich: The Science of Culture? Social Computing, Digital Humanities and Cultural Analytics. URN: urn:nbn:de:bsz:16-dah-216313 In: International Journal for Digital Art History 1 (2015), S. 12–35. [online]

- Friedemann Mattern / Christian Flörkemeier: Vom Internet der Computer zum Internet der Dinge. DOI: 10.1007/s00287-010-0417-7 In: Informatik-Spektrum 33 (2010), H. 2, S. 107–121. [online]

- Anika Meier: Cindy Sherman ist jetzt auf Instagram – na und? In: Monopol. Magazin für Kunst und Leben. Blogbeitrag vom 07.08.2017. [online]

- William J. Mitchell: The reconfigured eye: visual truth in the post-photographic era. Cambridge, Mass. u.a. 1994. [Nachweis im GVK]

- William John Thomas Mitchell: Das Leben der Bilder. Eine Theorie der visuellen Kultur. München 2008. [Nachweis im GVK]

- Franco Moretti: Conjectures on World Literature. [online] In: New Left Review 1 (2000), S. 54–68. [online] [Nachweis im GVK]

- Daniele Muscionico: Die Fotografie versinkt im Massengrab. In: Neue Züricher Zeitung. 16.08.2017. [online]

- Erwin Panofsky: The History of Art as a Humanistic Discipline. In: Erwin Panofsky: Meaning in the Visual Arts. New York 1955, S. 26-54. [Nachweis im GVK]

- Kathrin Passig: Warum wurde mir ausgerechnet das empfohlen? In: Süddeutsche Zeitung. 10.01.2012. [online]

- Kathrin Passig: 30 Jahre Blackbox. (Kritik des Digitalen, Castasegna, 09.09.2017) Google Präsentation. [online] siehe auch Textfassung [online]

- Claus Pias: Das digitale Bild gibt es nicht. In: Zeitenblicke 2 (2003) H. 1. [online]

- Margarete Pratschke: Digitale Mythen: Der Iconic Turn, die Bilderflut und die Versprechen des ewig Neuen. In: Digitalität Theorien und Praktiken des Digitalen in den Geisteswissenschaften. (Tagung: 1, Loveno di Menaggio, Italien, 26.-29.05.2016). Konzeptpapiere. (= Digitalität in den Geisteswissenschaften; 1). Blogbeitrag vom 15.06.2016. [online]

- Presseinformation. Hg. von der Reiss-Engelhorn-Museen GmbH vom 22.06.2016. PDF. [online]

- Lena Reitschuster: a Selfie. In: Neue kunstwissenschaftliche Forschungen (2017), H. 3, S. 27-37. DOI: 10.11588/nkf.2017.3.30478

- Hans Rooseboom: Work in Progress. In: New Realities. Photography in the 19th Century. Hg. von Mattie Boom / Hans Rooseboom. (Rijksmuseum, Amsterdam, 17.06.-17.09.2017) Amsterdam 2017, S. 18-79. [Nachweis im GVK]

- Jens Ruchatz: Selfies on Display: Nun auch im White Cube. In: Fotografieforschung. Das Blog der AG Fotografieforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaft. Blogbeitrag vom 30.10.2015. [online]

- Jerry Saltz: Art at Arm’s Length: A History of the Selfie. In: Vulture. 26.01.2014. [online]

- Heinz Schödl: Josef Strzygowski – zur Entwicklung seines Denkens. Dissertation. Wien 2011. URN: urn:nbn:at:at-ubw:1-30026.29724.902654-5

- Dominik Schrey: Analoge Nostalgie in der digitalen Medienkultur. Berlin 2017. [Nachweis im GVK]

- Felix Thürlemann: Famose Gegenklänge: der Diskurs der Abbildungen im Almanach ›Der Blaue Reiter‹. PDF. [online] In: Der Blaue Reiter. Hg. von Hans Christoph von Tavel. (Ausstellung Der blaue Reiter, Bern, 21.11.1986-15.02.1987) Bern 1986. [Nachweis im GVK]

- Felix Thürlemann: Mehr als ein Bild. Für eine Kunstgeschichte des hyperimage. München 2013. [Nachweis im GVK]

- Wolfgang Ullrich: Selfies als Weltsprache. In: Ideenfreiheit. Blogbeitrag vom 12.10.2015. PDF. [online]

- Wolfgang Ullrich: Der kreative Mensch. Streit um eine Idee. Salzburg 2016. [Nachweis im GVK]

- Aby Warburg. Der Bilderatlas MNEMOSYNE. Hg. von Martin Warnke. 4., gegenüber der 3. unveränderte Auflage. Berlin 2012. [Nachweis im GVK]

- Beat Wyss: Vom Bild zum Kunstsystem. Zwei Bände. Köln 2006. (= Kunstwissenschaftliche Bibliothek, 32) [Nachweis im GVK]