DOI: 10.17175/sb003_003

Nachweis im OPAC der Herzog August Bibliothek: 1004013299

Erstveröffentlichung: 27.06.2018

Medienlizenzen: Medienrechte liegen bei den Autoren

Letzte Überprüfung aller Verweise: 19.06.2018

GND-Verschlagwortung: Literaturwissenschaft | Digital Humanities | Netzwerkanalyse | Drama |

Empfohlene Zitierweise: Peer Trilcke, Frank Fischer: Literaturwissenschaft als Hackathon. Zur Praxeologie der Digital Literary Studies und ihren epistemischen Dingen. In: Wie Digitalität die Geisteswissenschaften verändert: Neue Forschungsgegenstände und Methoden. Hg. von Martin Huber / Sybille Krämer. 2018 (= Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, 3). text/html Format. DOI: 10.17175/sb003_003

Abstract

Dieser Essay fragt, ob die digitale Literaturwissenschaft noch sinnvollerweise zur Literaturwissenschaft gezählt werden kann. Anlass für diese häretische Frage ist ein praxeologischer Blick auf ein Forschungsprojekt zur Netzwerkanalyse dramatischer Texte, insbesondere eine Reflektion über das diesem Projekt zugrundeliegende ›epistemische Ding‹, das in diesem Fall aus spezifisch formatierten Strukturdaten besteht (und nicht aus den eigentlichen Primärtexten). Was hat dieses Strukturdatenkorpus, das aus 465 Stücken aus der Zeit von 1730 bis 1930 extrahiert wurde, noch mit den ›epistemischen Dingen‹ der Literaturwissenschaft zu tun? Dieser Frage gehen wir nach, indem wir einen Einblick in unsere Analysen geben, die die strukturelle Evolution der ›Dramen‹ beschreiben, das Korpus auf seine ›Small World‹-Eigenschaften hin untersuchen und neue Metriken zur Plotanalyse entwickeln. Die Ergebnisse zeigen nicht nur, wie digitale Methoden die Literaturwissenschaft ergänzen oder bereichern können. Sie stellen letztlich auch die Frage, wie digital die Literaturwissenschaft nicht schon dadurch ist, dass ihre Gegenstände immer häufiger in digitalen Formen vorliegen.

This essay questions whether digital literary studies can still be meaningfully regarded as part of literary studies. This heretical question is motivated by a praxeological view of a research project for the network analysis of dramatic texts, in particular by reflecting on the project’s underlying ›epistemic thing‹, which in this case consists of specifically-formatted structural data (and not the actual primary texts themselves). What does this corpus of structural data, which was extracted from 465 plays spanning the period from 1730 to 1930, have to do with the ›epistemic things‹ of literary studies? We explore this question by providing insight into our analyses, which describe the structural evolution of the ›plays‹, try to locate ›small world‹ properties in our corpus, and develop new metrics for plot analysis. The results show not only how digital methods can supplement or enrich literary studies; they also raise questions about how digital the field of literary studies already is, since its research objects are increasingly available in digital forms.

- 1. Einleitung

- 2. Aus der Praxis: Zum Beispiel ein Hackathon

- 3. Epistemische Dinge: Von Zwischenformaten und Korpora

- 4. Studien: Dramengeschichte, Small Worlds und Beat Charts

- 4.1. Dramengeschichte

- 4.2. Small Worlds

- 4.3. Beat Charts

- 5. Schluss

- Bibliographische Angaben

- Abbildungsnachweise und -legenden

1. Einleitung

Nach einigen Jahren der – vor allem im anglophonen Sprachraum – intensiv geführten Programmdebatten darüber, was die Digital Humanities eigentlich seien,[1] treten seit Kurzem vermehrt Ansätze auf, die die Digital Humanities mit den Mitteln der Oral History, der Ethnographie oder der Praxeologie in den Blick nehmen.[2] Interessant ist das zunächst deshalb, weil diese Ansätze in der Regel mit Fall- und Feldstudien arbeiten und also eher mikrologisch vorgehen. Nicht so sehr um die großen Fragen nach einer allgemeinen Definition der Digital Humanities geht es hier, sondern um die Beschreibung von beschränkten Formationen wie Arbeitsgemeinschaften oder Forschungsprojekten. Es scheint fast so, als hoffe man derzeit, dass sich das, was die Digital Humanities sind, besser auf diese Weise begreifen lasse als durch Programmatiken oder Manifeste.

Interessant sind die Perspektiven der mikrologischen Ansätze aber auch deshalb, weil mit ihnen Praktiken in den Blick geraten. Denn hier, in den Praktiken, zeichnen sich tatsächlich ebenso charakteristische wie folgenreiche Eigenarten einer Forschung im Sinne der Digital Humanities ab. Das beginnt bereits bei der Art, wie Forschung präsentiert wird, mündlich wie schriftlich. So sucht man auf den großen DH-Konferenzen den für die Geisteswissenschaften lange Zeit durchaus typischen Lese-Vortrag, der im Vorfeld auf dem Papier festgehalten wurde, in der Regel vergeblich; und dass einige der wichtigsten Forschungsbeiträge der Digital Humanities nicht in einem Buch, nicht in einem Journal, ja nicht einmal in einem E-Journal, sondern als Blogposts publiziert wurden, stößt in den ›traditionellen‹ Communities immer noch auf Befremden. – Nun mag man diese performativen und publizistischen Differenzen als Äußerlichkeiten betrachten (was sie nicht sind). Aber die Eigenarten gehen noch viel weiter.

Anhand unserer Forschungen in der dlina-Arbeitsgruppe wollen wir im Folgenden einige dieser Eigenarten beobachten und zur Diskussion stellen. Nachgehen, und zwar durchaus selbstkritisch nachgehen wollen wir dabei auch der Frage, ob das, was wir im Rahmen dieser Arbeitsgruppe tun, eigentlich noch sinnvollerweise zur Literaturwissenschaft zu zählen ist. Oder anders gefragt: Wie viel Literary Studies stecken eigentlich noch in den Digital Literary Studies, wieviel Literaturwissenschaft noch in der ›digitalen Literaturwissenschaft‹, die wir in unserer Arbeitsgruppe betreiben?

2. Aus der Praxis: Zum Beispiel ein Hackathon

Was aber betreiben wir in unserer Arbeitsgruppe? Nehmen wir ein Beispiel: Im November des vergangenen Jahres trafen sich fünf Mitglieder unserer Gruppe zu einem viertägigen Hackathon an der Universität Potsdam – neben den beiden Verfassern waren Mathias Göbel (Göttingen), Dario Kampkaspar (damals Wolfenbüttel, heute Wien) und Christopher Kittel (damals Graz, heute ebenfalls Wien) vor Ort. Hackathons sind für uns so etwas wie Forschungsklausuren. Unsere Arbeitsgruppe hat kein dediziertes Funding, feste Mitarbeiter gibt es keine. Angesichts der lokalen Verstreutheit der Mitglieder bieten Hackathons die Möglichkeit, für ein paar Tage fokussiert und gemeinsam an einem Ort zu arbeiten.

Was für die Zeit eines solchen Hackathons eingerichtet wird, lässt sich am besten als eine Art ›temporäres Labor‹ charakterisieren. Es gibt ein bestimmtes Setting an technischen Voraussetzungen, technischen Dingen könnte man mit Hans-Jörg Rheinberger sagen.[3] Innerhalb dieses Settings führen wir kollaborativ digitale Textanalysen durch (und stets auch Arbeiten an deren Grundlagen: z. B. Datenhaltung, Datenextraktion). In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir dabei Dramentexte, und wir tun dies mit den Methoden der formalen Netzwerkanalyse. Für den Potsdamer Hackathon hatten wir uns u. a. vorgenommen, eine neue Analyseroutine für die sozialen Netzwerke in den Texten unseres Dramenkorpus zu entwickeln. Nach diversen Vorarbeiten, die vor allem vom Endzustand der Netzwerke ausgingen (also voraussetzten, dass die Handlung schon abgelaufen war), war es nunmehr unser Ziel, auch deren dynamische Dimension, ihre Entfaltung in der Zeit, ihre temporale Transformation zu beschreiben.

Bleiben wir aber vorerst noch bei den Praktiken im ›temporären Labor‹ des Hackathons: Die traditionellen epistemischen Praktiken der Literaturwissenschaft spielten keine besondere Rolle. Es wurde nicht gelesen in diesen Tagen, jedenfalls keine Literatur, im Grunde auch keine Texte, allenfalls Code und Zahlen. Es wurde auch nicht exzerpiert, nicht redigiert, auch geschrieben wurde kaum und wenn, dann ab und an Metadaten, meist aber wiederum irgendeine Art von Code oder Pseudo-Code. Neben dem Coden, dem Programmieren, ging es um Praktiken wie das Evaluieren des Daten-Outputs oder dessen statistische Weiterverarbeitung, ging es um das Kopieren und Parsen von Dateien, um die Konfiguration der Datenhaltungsinfrastruktur und dergleichen mehr. Keine dieser Praktiken wird während eines literaturwissenschaftlichen Studiums vermittelt.

Nun ist das eine recht triviale Beobachtung: Dass die Arbeit in der ›digitalen Literaturwissenschaft‹ wesentlich dadurch geprägt ist, dass digitale Methoden eingesetzt werden, die im Methodenrepertoire der ›traditionellen Literaturwissenschaft‹ bisher nicht vorkommen, versteht sich von selbst.

So selbstverständlich diese Differenz in den Praktiken aber sein mag, so folgenreich ist sie zugleich. Nur ein Gedankenexperiment: Selbst eine exzellent ausgebildete Literaturwissenschaftlerin, ein exzellent ausgebildeter Literaturwissenschaftler hätte, wäre sie oder er zufällig in unserem temporären Potsdamer Labor aufgetaucht, vermutlich nichts von dem verstanden, was wir da taten. Sie hätten nicht mitreden können. Was verschiedentlich als disziplinäre Differenz zwischen ›digitaler‹ und ›traditioneller Geisteswissenschaft‹ diskutiert wurde, wäre hier wohl konkret in einer situativen Differenzerfahrung zum Ausdruck gekommen; einschließlich der Gefahr, sich über die laufende Forschung nicht austauschen zu können.

Aber es hätte durchaus Hoffnung auf einen Ausweg gegeben. Immerhin ist der, sagen wir: Gegenstand, den wir in unserer Arbeitsgruppe analysieren, auf den ersten Blick auch für die zufällig im Labor aufkreuzende Literaturwissenschaftlerin ein altbekannter. Wir analysieren Dramen, genauer: deutschsprachige Dramen. Unser Korpus umfasst derzeit 465 Texte aus dem Zeitraum 1730 bis 1930, darunter sämtliche Klassiker der deutschen Dramengeschichte, von Lessing über Goethe und Schiller bis hin zu Kleist, Tieck oder Grabbe. Im Gegenstand, auf den sich unsere Praktiken beziehen, könnte man also zusammenkommen. Und tatsächlich scheint darin, also in der möglichen Identität der Gegenstände, die Hoffnung auf eine gelingende Interdisziplinarität zu liegen. Aber hier ist – so eine Erfahrung aus unserer Arbeitsgruppe – Skepsis angebracht.

Diese Skepsis drängt sich im Grunde schon auf, wenn man kurz über den Begriff des Gegenstandes nachdenkt. Folgt man der historischen Epistemologie von Rheinberger und deren Adaption für die Literaturwissenschaft durch Steffen Martus,[4] dann ist das Objekt der Forschung ja keineswegs unabhängig von den Praktiken, in die es eingefasst ist. Nicht so sehr auf einen Gegenstand, nicht auf ein »wie auch immer geartetes natürliches Objekt«,[5] richten sich die Forschungsbemühungen, sondern auf ein ›epistemisches Ding‹. Dabei handelt es sich jedoch bereits um eine Umwandlung des ›natürlichen Objekts‹, das erst in einem »spezifischen Repräsentationsraum[]«[6] – eingebettet in einem Zusammenhang u. a. aus Praktiken und technischen Dingen – zu einem Wissensobjekt, also zu einem ›epistemischen Ding‹ wird. Martus spricht diesbezüglich von den prozessualen und praktischen Aspekten epistemischer Dinge.[7]

Zurückbezogen auf das eben angestellte Gedankenexperiment, die Begegnung in unserem temporären Potsdamer Labor, heißt das: Gemeinsam wäre uns, also den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, und dem eintretenden Literaturwissenschaftler zunächst einmal lediglich ein natürliches Objekt, eben das Drama bzw. eine Menge von Dramen. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, dass wir über dasselbe epistemische Ding sprechen. Denn für die Literaturwissenschaftlerin wird das Drama zu einem epistemischen Ding durch bestimmte Repräsentationsformen und -räume. Es erweist sich dann zum Beispiel als Kunstwerk, als intentional geformtes ästhetisches Artefakt; oder auch, folgt man etwa einem sozialgeschichtlichen Ansatz, als soziokulturelles Artefakt. Wobei dieses Artefakt, wie auch immer es konkret verstanden wird, in einer vertrauenswürdigen Edition vorliegen sollte. Gewissermaßen umstellt ist dieses epistemische Ding ›Drama‹ von technischen Dingen, zum Beispiel von einer Bibliothek, von Bibliographien, von Standards und Konventionen der Edition, aber auch von etablierten Forschungspositionen oder von Theorie- und Methodentraditionen usw.

All das spielt für das epistemische Ding, an und mit dem wir in unserer Gruppe arbeiten, lediglich eine beiläufige Rolle. Unser ›Drama‹ ist zunächst einmal kein ästhetisches oder soziales Artefakt. In erster Linie ist es eine nach spezifischen Anforderungen geformte und mit spezifischen Metadaten versehene Datei, abgelegt in einer Datenbank oder auch vorgehalten im Zwischenspeicher eines Programms. Technische Dinge, die unser epistemisches Ding umstellen und erscheinen lassen, sind nicht Bibliotheken, Editionsstandards und Ähnliches, sondern Repositorien, Datenbanksysteme, Codierungsstandards oder das Vokabular und die Syntax von Programmier- oder Abfragesprachen wie Python, XSLT und XQuery.

Es scheint also so, als würden der zufällig zum Hackathon hinzugestoßene Literaturwissenschaftler und wir von der Arbeitsgruppe mit recht differenten epistemischen Dinge umgehen. Es gibt somit durchaus Grund zur Skepsis, einerseits. Aber besteht nicht doch, andererseits, Hoffnung auf eine wie auch immer geartete Identität oder jedenfalls Ähnlichkeit dieser epistemischen Dinge? Worauf gründet sich, anders gefragt, der Anspruch, dass das, was in unserem temporären Labor letzten November praktiziert wurde, noch Literaturwissenschaft ist?

Für den von uns vertretenen Bereich der digitalen Textanalyse (im Bereich der Infrastruktur oder der Edition liegen die Dinge anders) lässt sich aus unserer Sicht zunächst eine Formel anführen, in der diese Hoffnung verdichtet ist: ›Neue Antworten auf alte Fragen‹ werden von den digitalen Methoden erwartet, wobei diese neuen Antworten unter anderem valider, präziser, empirischer, nachvollziehbarer, größer skaliert usw. sein sollten. Dabei wäre es zu einfach, die Kontinuität, die diese Formel in Form der ›alten Fragen‹ voraussetzt, schlicht als Versuch zu verstehen, die Differenz der epistemischen Dinge zu camouflieren. Stattdessen kann man diese Formel als eine These verstehen, nach der die unterschiedlichen epistemischen Dinge in dem zusammenfinden, was Martus ihren ›autopoietischen Aspekt‹ genannt hat, also die Vorstellung, dass »die literaturwissenschaftlichen ›Dinge‹ bestimmte Arten des Fragens […] stimulieren«.[8] Anders gesagt: Zwar mögen sich die Repräsentationen der natürlichen Objekte als Wissensobjekte in der traditionellen auf der einen, in der digitalen Literaturwissenschaft auf der anderen Seite erheblich unterscheiden. In ihnen rumore jedoch jeweils, als eine Art autopoietischer Appell, eine ähnliche Fragwürdigkeit. Wenn sich aber diese Fragwürdigkeit, als Eigenleben der Wissensobjekte, in den unterschiedlichen Forschungskulturen zu behaupten vermag, dann wäre ein gemeinsamer Nenner, eine Kontinuität gefunden, die es möglich machen würde, die epistemischen Dinge aufeinander zu mappen – in einer Art Meta-Repräsentation, in der das Wissen, das in den Forschungsprozessen der digitalen Literaturwissenschaft entsteht, als neue Antwort auf die alten Fragen begriffen werden kann.

Das allerdings ist zunächst einmal eine Hoffnung. Es ist zudem eine Erwartung, die an die digitale Literaturwissenschaft herangetragen wird und dabei den von Martus sogenannten »legitimatorischen Aspekt«[9] des epistemischen Dings betrifft. Nur wenn sich, so könnte man sagen, die auf den ersten Blick so andersartigen epistemischen Dinge der digitalen Literaturwissenschaft auf eine vergleichbare Weise als fragwürdig erweisen, wäre die digitale Literaturwissenschaft als Ausformung der Literaturwissenschaft legitimiert.

Aber ist das denn möglich? Wir sind – bei aller Hoffnung – doch auch skeptisch. Und wir werden dieser Skepsis im Folgenden noch mehr Raum geben, gar nicht so sehr, um sie zu überhöhen, sondern vielmehr, um sie bewusst adressieren, sie wachhalten, sie aufheben zu können.

Wie werden dazu in zwei Schritten etwas näher auf die Forschung der dlina-Arbeitsgruppe eingehen. Im ersten Schritt wird es ausführlicher um die Materialität und Medialität jenes epistemischen Dings gehen, das wir untersuchen. Im zweiten Schritt werden wir exemplarisch einige Fragen und Antworten vorstellen, die sich bei unserer Forschung ergeben haben.

3. Epistemische Dinge: Von Zwischenformaten und Korpora

Fassen wir noch einmal genauer, was das ›epistemische Ding‹ ist, das wir in unserer Arbeitsgruppe erforschen. Insofern wir digitale Dramenanalyse betreiben, liegt es nahe, den (literarischen) Text oder genauer: den Dramentext als dieses ›Ding‹ zu identifizieren. Dass das nicht ganz präzise ist, dass man vielmehr von einer spezifisch geformten Datei des Dramentextes sprechen muss, haben wir bereits erwähnt. Nur wenn das Drama in einer entsprechend codierten TEI-Datei vorliegt, wird es für uns überhaupt analysierbar. Liegt das Drama nur gedruckt vor oder zwar digital, jedoch in einem unterstrukturierten Format, wie etwa die Dramen im Projekt Gutenberg-DE (http://gutenberg.spiegel.de/), dann müssten wir es erst in einem mehr oder weniger aufwendigen Prozess aufbereiten, es von einem ›natürlichen Objekt‹ zu einem ›epistemischen Ding‹ umwandeln.

Allerdings ist auch das Drama als TEI-Datei letztlich nicht unser epistemisches Ding. Jedenfalls analysieren wir derzeit nicht diese TEI-Dateien, sondern eine spezifische Abstraktion dieser Dateien, die wir ›Zwischenformat‹ genannt haben. Bei diesem Zwischenformat handelt es sich um eine Kombination aus Metadaten- und Strukturdatenformat. Wir erläutern das kurz.

In unserer Arbeitsgruppe befassen wir uns mit der Netzwerkanalyse dramatischer Texte. Die Netzwerkanalyse, wie sie zunächst vor allem in der Soziologie entwickelt wurde (und heute ubiquitär Verwendung findet), kann als ein technisches Ding unserer Forschung gelten. Sie basiert auf bestimmten Axiomen, verfügt über ein Set an Methoden – und wir greifen auf diese Axiome und Methoden zurück.[10] Dieses technische Ding ›Netzwerkanalyse‹ bedingt nun erheblich unsere Modellierung bzw. unsere Repräsentation des epistemischen Dings, dem unsere Forschungsbemühungen gelten. Zentral ist dabei die strukturalistische Basisannahme der Netzwerkanalyse, nach der ein Netzwerk aus Knoten und Kanten oder auch aus Elementen und Relationen besteht. Im Fall unserer Dramen definieren wir die Knoten als die Figuren des Dramas; die Kanten sind dann eine bestimmte Art der Relation zwischen diesen Figuren, wobei wir, im Zuge der Operationalisierung, eine bestimmte Form der Interaktion als Relation definiert haben. Eine Interaktion zwischen zwei Figuren liegt für uns demnach dann vor, wenn zwei Figuren innerhalb eines Segments einen Sprechakt vollziehen. Segmente sind die vorgegebenen Struktureinheiten der Dramen, in der Regel sind das Szenen; bei Dramen, die keine Szenenunterteilung aufweisen, sind dies die übergeordneten Struktureinheiten, also die Akte.

Diese Konzeptualisierung der Dramen-Netzwerke geht davon aus, dass wir in den Dateien, die wir untersuchen wollen, eine bestimmte Struktur vorfinden. Im gedruckten Text sähe die Struktur zum Beispiel aus wie in Abbildung 1a. In einer Art Pseudo-TEI könnte man diese Struktur auch abbilden wie in Abbildung 1b.

Bei dem blau gerahmten Segment handelt es sich um eine Szene, in der zwei Figuren – eine orange, eine grün markiert – einen Sprechakt vollziehen. Eben diese für Dramen typische und in den TEI-Dateien repräsentierbare Struktur beschreiben wir als Netzwerke, wie der Minimal-Graph in Abbildung 1c veranschaulicht.

Extrahiert man nun auf diese Weise die Netzwerkstruktur eines ganzen Dramas, erhält man einen Datensatz, der sich wiederum als Graph visualisieren, vor allem aber mit Maßzahlen der Netzwerkanalyse beschreiben lässt. Man kann dann z. B. Zentralitätswerte für einzelne Figuren erheben oder man kann das Dramennetzwerk global, etwa hinsichtlich seiner Dichte oder seines Clusterings, charakterisieren.

Allerdings bedarf es vorher noch einiger weiterer Pre-Processing-Schritte, wie das nächste Beispiel zeigt. Auch hier haben wir den Pseudo-TEI-Schnipsel einer Szene vorliegen (Abbildung 2a); zuerst spricht Figur 1, dann Figur 2, dann sprechen – rot markiert – »beide« Figuren.

Sprecherangaben wie »beide« oder auch »alle« sind typisch in Dramentexten. Für Menschen sind sie ohne Weiteres auflösbar, also les- und verstehbar, für Maschinen jedoch nicht. Wir mussten solche Angaben also per Hand maschinenlesbar machen, in etwa so, wie im anderen, korrigierten Pseudo-TEI-Schnipsel zu sehen (Abbildung 2b). Damit haben wir unser Objekt editorisch manipuliert, es den Anforderungen an unsere technischen Dinge angepasst.

Das Ergebnis dieser Modellierungen und Manipulationen ist das Zwischenformat. Zu jedem Drama, das wir in unserer Arbeitsgruppe untersuchen, liegt ein solches Zwischenformat vor – und aus diesem Zwischenformat erheben wir unsere Daten. Das aber bedeutet: Wir analysieren nicht die Dramentexte selbst, sondern die abstrakten und manipulierten Modellierungen dieser Dramen, wie sie im Zwischenformat repräsentiert sind. Die Zwischenformat-Datei hält dabei neben ausgewählten Metadaten – etwa Autor, Titel, Publikationsdatum – die netzwerkbasierten Strukturinformationen vor. Ein Auszug aus einer dieser Zwischenformat-Dateien, in diesem Fall die Daten zur 4. Szene des 1. Aktes von Schillers Kabale und Liebe, sieht dann zum Beispiel aus wie in Abbildung 3.

Der eigentliche Text des Dramas kommt im Zwischenformat nicht mehr vor. Was eine Figur sagt, wird lediglich anhand verschiedener Kategorien quantitativ erfasst, also zum Beispiel anhand der Anzahl der gesprochenen Worte. Das Zwischenformat stellt also eine spezifische, abstrakte Repräsentation eines Dramas dar. Und eben diese abstrakte Repräsentation ist unser ›epistemisches Ding‹. Sie ist das, was wir analysieren, ist dasjenige, an das wir unsere Fragen richten.[11]

Die konkrete Gestalt dieses epistemischen Dings ergibt sich dabei aus einer ganzen Reihe von Faktoren: Standards der TEI-Codierung, die Konzeptualisierungsroutinen der Netzwerkanalyse, die Grenzen der Maschinenlesbarkeit, aber auch das Eigenleben des Objekts ›Drama‹, dessen Struktur wir uns zunutze machen. Das hat freilich Konsequenzen: Objekte nämlich, die diese Struktur nicht erfüllen, etwa weil sie radikal mit den Strukturkonventionen des Dramas brechen, sind für uns keine ›epistemischen Dinge‹, weil sie im Zwischenformat nicht repräsentierbar sind (etwa Werke des postdramatischen Theaters, in dem keine Sprecherangaben vorkommen).

Es lässt sich also vorerst festhalten: Weniger ein Drama oder einen Dramentext, sondern vielmehr die Strukturdaten des Dramas, wie sie in der manipulierten und abstrahierten Repräsentation des Zwischenformats gespeichert sind, scheinen das epistemische Ding unserer Forschung zu sein. Aber auch das ist noch nicht präzise genug.

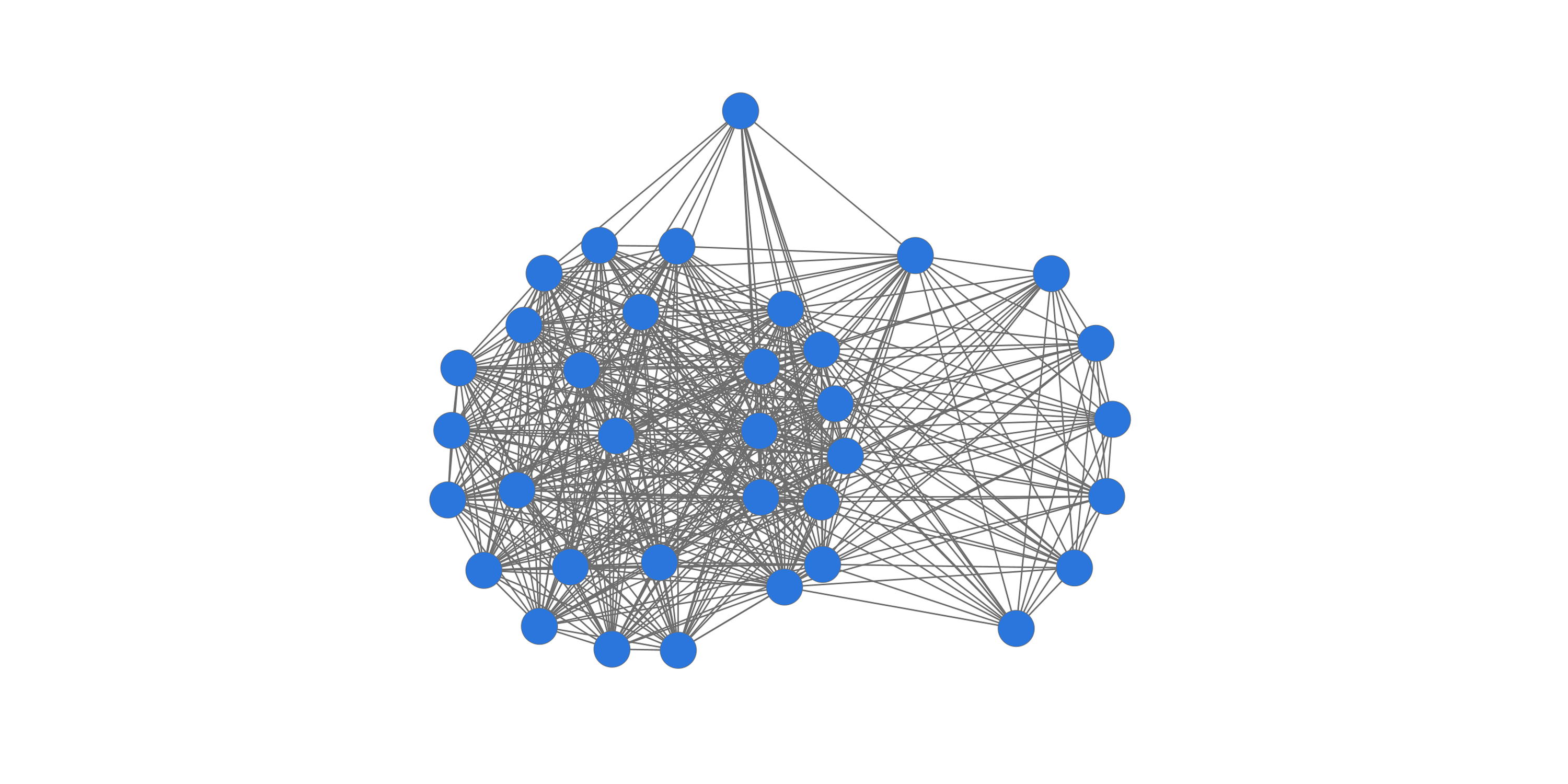

Betrachten wir kurz exemplarisch, was man mit den Strukturdaten aus dem Zwischenformat machen kann. Man kann sie z. B. in Form von Netzwerkgraphen visualisieren (Abbildung 4) oder man kann netzwerkanalytische Maße berechnen (Tabelle 1), etwa zu Gotthold Ephraim Lessings Drama Emilia Galotti (1772).

| Character Count | 13 |

| Density | 0,37 |

| Average Degree | 4,46 |

| Average Path Length | 1,78 |

| Clustering Coefficient | 0,52 |

Tab. 1: Einige Netzwerkdaten zu Emilia Galotti

Wir verzichten an dieser Stelle darauf, näher auf die Visualisierung und die Werte einzugehen. Denn nur in wenigen Ausnahmefällen sind Visualisierung und Werte eines einzelnen Stücks aus unserer Sicht überhaupt interessant. Für sich genommen sind sie in der Regel meist recht nichtssagend. Was bedeutete es schon, dass der Average Degree dieses Emilia-Netzwerks bei 4,46 liegt? Tatsächlich bedeutete es nichts oder jedenfalls sehr wenig. Wenn aber »epistemische Dinge« jene »Dinge« sind, »denen die Anstrengung des Wissens gilt«,[12] dann sind solche Strukturdaten eines einzelnen Dramas nicht unser epistemisches Ding; wir halten sie nur für bedingt forschungsrelevant, sie lohnen nicht der Anstrengung.

Anders sieht es allerdings aus, wenn man die Strukturdaten vieler Dramen, im besten Fall sehr vieler Dramen zur Verfügung hat. Wie zahlreiche Projekte im Bereich der digitalen Textanalyse ist das, worauf sich die Anstrengung unserer Forschung richtet, also nicht der Einzeltext, sondern ein Korpus. Auch wir operieren im Maßstab der large scale, wie ihn prominent Franco Moretti ins Spiel gebracht und mit dem Label distant reading versehen hat.[13]

Allerdings ist unser Korpus im Vergleich zu anderen, teils mehrere zehntausend Texte umfassende Korpora lediglich ein mittelgroßes Korpus; die Anzahl der derzeit von uns erforschten Dramen liegt bei 465, wir betreiben also eher ein mid-distance reading.

Abbildung 5 zeigt eine Repräsentation dieses Korpus, bestehend aus sämtlichen Netzwerkgraphen der Dramen.[14] Ein Reiz eines solchen mittelgroßen Korpus[15] ist dabei, dass es prinzipiell noch lesbar ist. Etwas mehr als 400 Texte kann man noch lesen, es bedarf nicht notwendig des distant reading, das ja konstitutiv ein Nicht-Lesen ist.

Nun haben wir die über 400 Dramen bei Weitem nicht alle gelesen. Aber wir wissen doch ziemlich genau, wie sich das Korpus zusammensetzt. Das hat Vorteile, etwa bei der Interpretation von Analyseergebnissen, zum Beispiel beim Verstehen von Ausreißern. Es hat aber auch Vorteile bei der Kommunikation dieser Ergebnisse in die Literaturwissenschaft hinein. Denn bei einem solchen mittelgroßen Korpus lässt sich noch eher die Vorstellung wach halten, dieses Korpus setze sich aus bekannten epistemischen Dingen der Literaturwissenschaft zusammen, also aus lesbaren Einzeltexten.

Im Grunde ist aber auch das bereits eine Illusion. Wie schon die Abbildung 5 mit den 465 Netzwerkgraphen zeigt, geht es hier nicht mehr um das Lesen von – wenn auch vielen – Einzeltexten. Der Fokus liegt einfach nicht mehr auf dem Einzeltext. Es geht um vergleichbare Strukturen, deren Ähnlichkeiten und Unterschiede. Es geht darum, Muster im Korpus zu erkennen.

Genau darauf sind derzeit unsere Forschungen ausgerichtet. Das aber heißt: Das epistemische Ding, dem wir uns widmen, ist nicht das Drama, es sind viele Dramen; ist nicht der Einzeltext, sondern ein Korpus, bestehend aus Zwischenformat-Dateien.

4. Studien: Dramengeschichte, Small Worlds und Beat Charts

Auch unabhängig von den technischen Dingen, die dem Wissensobjekt unserer Forschung Gestalt geben, führt allein diese Korpusfundierung zu einer erheblichen Distanz zur literaturwissenschaftlichen Normalforschung, deren Fragen sich eher selten auf Muster in Korpora mit mehreren hundert Texten richten. Allerdings gibt es Ausnahmen, zum Beispiel die Literaturgeschichte oder auch gattungssystematische Studien.

4.1. Dramengeschichte

Insofern ist es wenig überraschend, dass wir uns bei unseren ersten Analysen in der Arbeitsgruppe an solchen literaturgeschichtlichen und gattungssystematischen Fragen orientiert haben. Wir haben also zunächst alte Fragen aufgegriffen, Fragen wie: ›Lassen sich im Zeitraum, den unser Korpus abdeckt, bestimmte Entwicklungen ausmachen‹, oder Fragen wie: ›Weisen die dramatischen Subgenres bestimmte Charakteristika auf, anhand derer sie sich unterscheiden lassen‹.

Und tatsächlich gibt es auch netzwerkanalytische Antworten auf diese Fragen, wie das Beispiel in Abbildung 6 zu zeigen versucht.

Das Diagramm zeigt die Veränderung des Average Degree für den Zeitraum 1730 bis 1930 an, also den Zeitraum, der von unserem Korpus abgedeckt wird. – Was ist der Average Degree? Jede Figur eines Dramennetzwerks hat einen Degree, der angibt, mit wie vielen anderen Figuren sie im Laufe des Dramas interagiert. Wenn eine Figur mit zwei anderen Figuren interagiert, hat sie einen Degree von zwei; wenn sie mit fünf anderen Figuren interagiert, ist ihr Degree fünf. Der Average Degree eines Dramas ist nun der Mittelwert der Degrees aller dramatis personae. Wenn also der Average Degree eines Dramas zehn ist, dann hat jede Figur im Durchschnitt einen Degree von zehn. Für das Diagramm in Abbildung 6 wurden nun Mittelwerte für jede Dekade gebildet. Die durch die Linie verbundenen Punkte im Diagramm geben also jeweils den durchschnittlichen Average Degree aller Dramen innerhalb eines Jahrzehnts an.

Im Ergebnis lässt sich eine deutlich ansteigende Tendenz beobachten. Dabei fällt eine erste Phase des Anstiegs in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf; anschließend kommt es zu einer ›Hochplateau‹-Phase, auf die, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein weiterer Anstieg folgt. Zu diesem Chart, zu diesen Veränderungen, ließen sich nun einige Geschichten erzählen. So könnte man sagen, dass der Average Degree ein Indikator für soziale Komplexität ist. Je höher der Average Degree, in desto mehr Interaktionen ist eine Figur durchschnittlich involviert. Das individuelle Netzwerk der Figuren wird also im Verlauf der beobachteten Geschichte umfassender, vielleicht komplexer, vielleicht differenzierter. Die Dramen, so könnte man als These formulieren, reagieren also auf die gesellschaftliche Modernisierung und Ausdifferenzierung seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.[16]

Haben wir damit eine neue, netzwerkanalytische Antwort auf die alte Frage nach dem Verlauf der Dramengeschichte, nach ihrem Zusammenspiel mit der sozialen Modernisierung gefunden? Nein, könnte man entschieden sagen. Gefunden haben wir lediglich eine alte Antwort. Dass das Drama ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Modernisierungseffekte modellhaft durchspielt, ist ein alter Hut.

Aber vielleicht ist diese Zurückweisung zu einfach. Denn dass sich dieses modellhafte Durchspielen von Modernisierungseffekten darin zeigt, dass die Interaktionszahl der Figuren deutlich ansteigt: das hat – soweit wir sehen – bisher niemand in dieser Exaktheit festgestellt, das war so nicht bekannt. Es ist insofern eine neue Antwort auf die Frage, wie das Drama auf die soziale Modernisierung seit der Sattelzeit reagiert.

Aber es gibt – zwischen ›nein, keine neue Antwort‹ und ›ja, eine neue Antwort‹ – noch eine dritte Option. Man könnte nämlich einerseits zugestehen, dass hier eine neue Erkenntnis gewonnen wurde. Man könnte aber andererseits entgegnen, dass diese Erkenntnis letztlich unterkomplex, unangebracht, unerheblich oder jedenfalls höchst nebensächlich ist. Die Antwort bezieht sich ja lediglich auf eine radikale Abstraktion vom ›eigentlich‹ doch sehr reichen literarischen Gegenstand, dessen Komplexität sie – auf eine in der literaturwissenschaftlichen Disziplin unzulässige Weise – reduziert. Tatsächlich wurden in diesem Diagramm ja weit über 400 Dramen, in all ihrer ästhetischen und semantischen Komplexität, auf lediglich 20 Datenpunkte runtergerechnet. Solch eine Art der Reduktion nimmt man in der Literaturwissenschaft nicht vor. Mit anderen Worten: Die Antwort mag zwar neu sein, sie ist aber keine Antwort, die man üblicherweise innerhalb der Literaturwissenschaft gibt.

Selbst dort also, wo eine gemeinsame Frage vorzuliegen scheint, könnte es Zweifel an der Antwortfähigkeit der digitalen Literaturwissenschaft geben. Ob das an ihren Antworten, an ihren Ergebnissen liegt, oder daran, dass die Literaturwissenschaft nicht bereit ist, andersartige Antworten auf ihre Fragen als legitim anzuerkennen, sei dahingestellt.

4.2. Small Worlds

Wir wollen stattdessen noch eine Alternative zu der Formel von den ›neuen Antworten auf alte Fragen‹ in den Blick nehmen: eine Alternative, bei der die digitale Literaturwissenschaft als Chance begriffen wird, neue Fragwürdigkeiten des ›epistemischen Dings‹ zu entdecken. Dafür wollen wir die Ergebnisse zweier Fallstudien aus unserer Arbeitsgruppe kurz zusammenfassen. Die erste Fallstudie kreist um den Begriff der Small World.

Unser wissenschaftlicher Ansatz, die Netzwerkanalyse, legt es aufgrund seiner Herkunft aus der Soziologie nahe, besonderes Augenmerk auf die Ordnung sozialer Formationen zu werfen. In der Network Analysis wird dabei seit einiger Zeit ein Netzwerktypus diskutiert, der eine bestimmte Art von Ordnung aufweist, die sogenannten Small-World-Netzwerke. Prominent beschrieben wurde dieser Typus in einem Nature-Artikel von Duncan J. Watts und Steven H. Strogatz.[17]

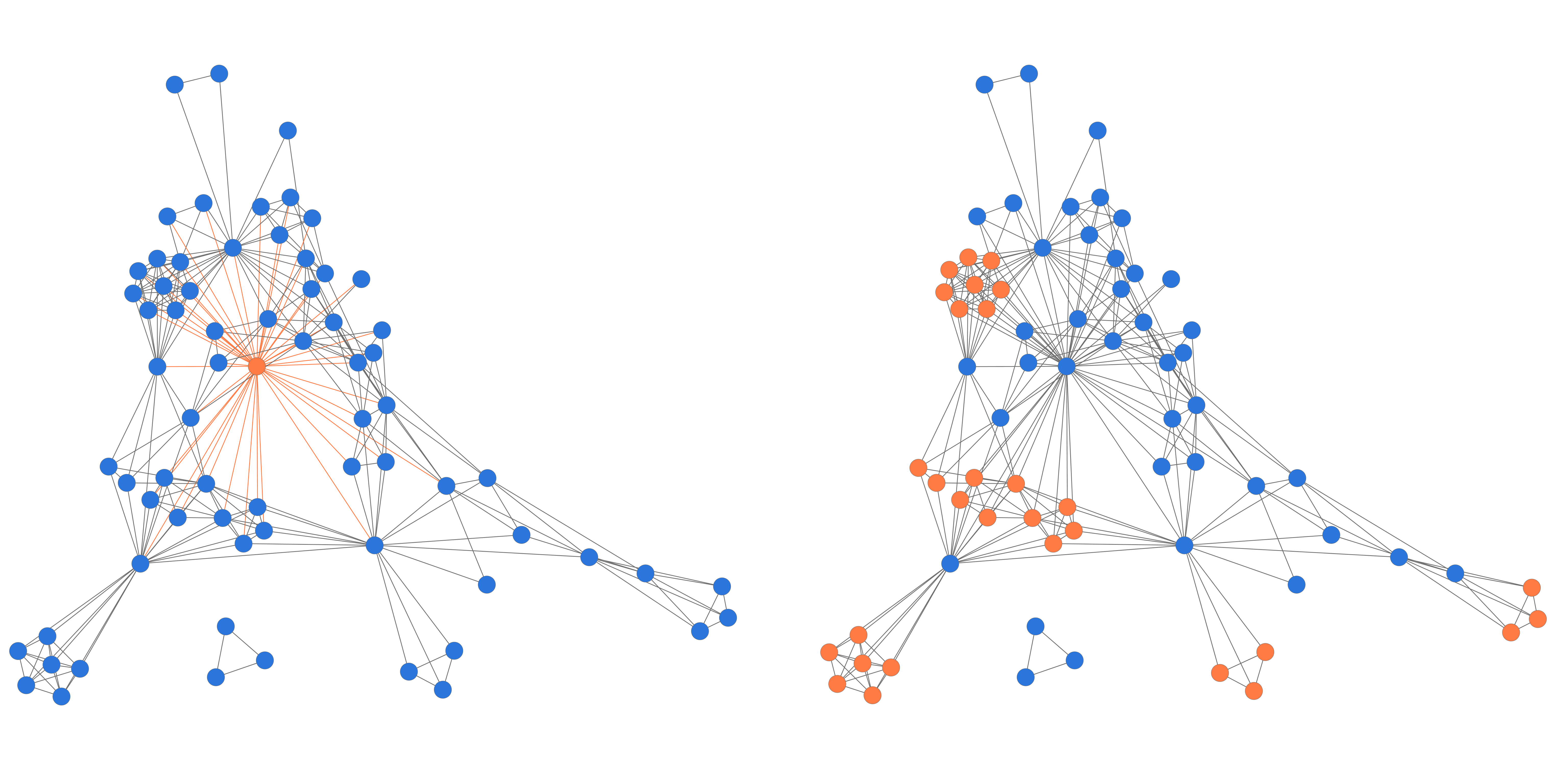

Zur Mathematik, die bei der Bestimmung solcher Small-World-Netzwerke zur Anwendung kommt, an dieser Stelle nur so viel: Small World-Netzwerke (Abbildung 7b) werden in Abgrenzung, also relational, zu zwei anderen Netzwerktypen definiert: auf der einen Seite ein vollständig reguläres Netzwerk (Abbildung 7a), auf der anderen Seite ein zufällig verteiltes, ein randomisiertes Netzwerk (Abbildung 7c). Gegenüber diesen beiden Netzwerken weisen Small Worlds charakteristische Eigenschaften auf.

Nennen lassen sich insbesondere zwei Features: Zum einen gibt es in Small Worlds kleinere, dicht verbundene Bereiche, sogenannte Cliquen oder Cluster (Abbildung 8a). Diese Cluster sind untereinander nicht direkt verbunden, sondern (Abbildung 8b) nur vermittelt durch einige sehr zentrale Knoten, sogenannte Netzwerkhubs.

Solche Strukturen kommen nun auch in Dramen vor. Das in den Abbildung 8a und 8b gezeigte Netzwerk etwa wurde aus Goethes Drama Götz von Berlichingen extrahiert, das sich als eine Small World typisieren lässt.

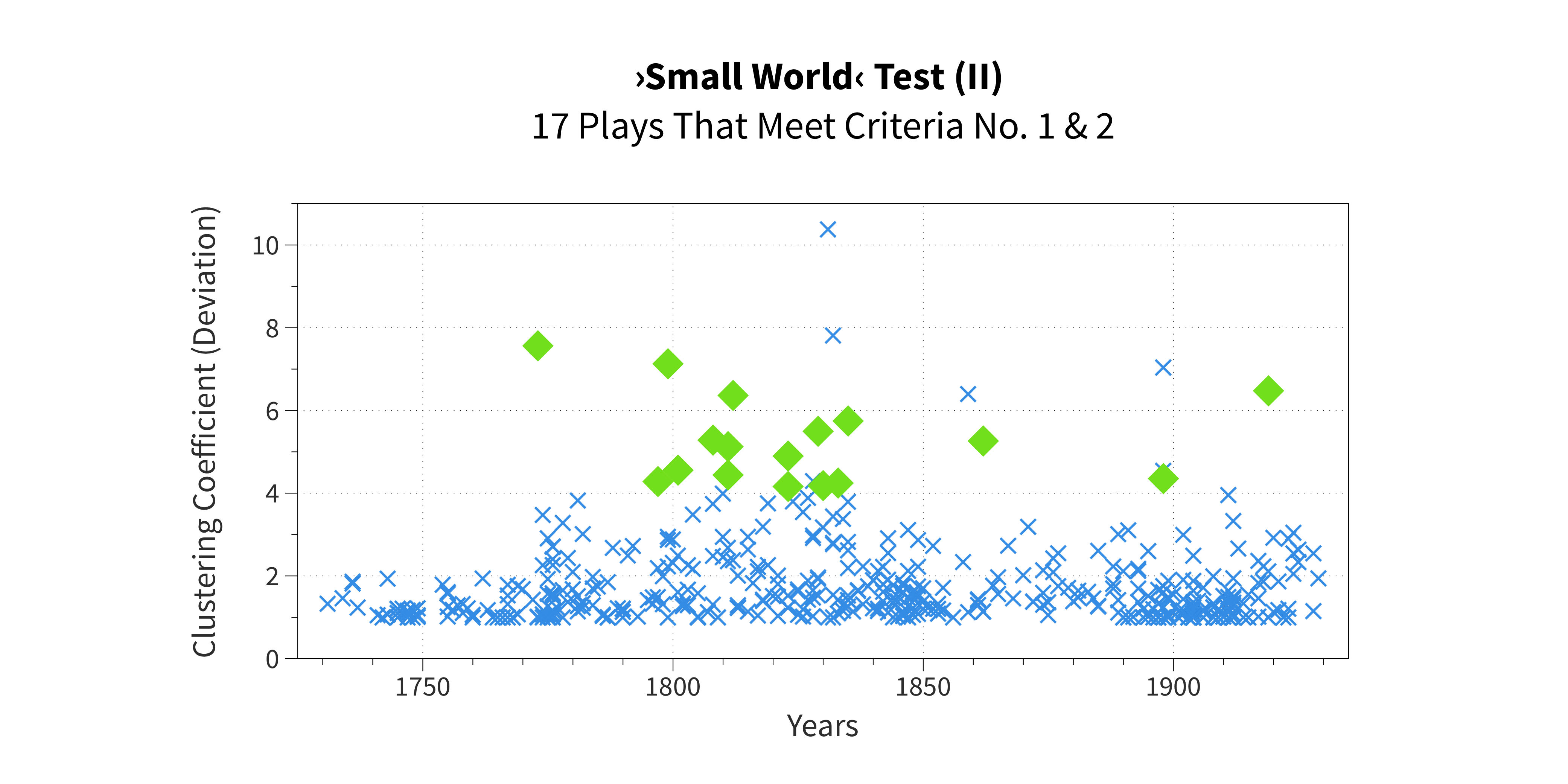

Im Rahmen einer Studie haben wir nun untersucht, wie viele (und welche) Dramennetzwerke aus unserem Korpus als Small World gelten können. Auch hier verzichten wir darauf, die Analyseschritte im Detail zu referieren,[18] wir präsentieren stattdessen gleich ein Ergebnis (Abbildung 9).

Das Diagramm zeigt, wiederum auf einer Zeitachse angeordnet, alle Dramen unseres Korpus. Jedes Kreuz entspricht einem Drama. Die Position jedes Kreuzes in der Vertikalen zeigt jeweils einen der Werte an, der bei der Bestimmung für den Small-World-Status von Bedeutung war. Im Zusammenspiel mit einem weiteren Wert (der Abweichung in der Average Path Length) wurden die Dramen dabei als Small World klassifiziert. Im Ergebnis ließen sich 17 Dramen (grüne Rauten) in unserem Korpus als Small Worlds typisieren.

Auffällig ist dabei die zeitliche Streuung bzw. Häufung dieser Dramen, die vor allem in der Zeit um und nach 1800 auftreten. Auch hier liegt die These nahe, dass in dieser Zeit – in Form der sozial komplexen Small-World-Modelle – Aspekte der sozialen Modernisierung in Dramen intensiviert durchgespielt werden, bis diese Modelle im Vorfeld und nach der gescheiterten Revolution von 1848 zeitweilig aus der Mode geraten.

Weniger aber diese historischen Thesen waren für uns interessant, sondern die Einsicht in das Spektrum und die Typen der Netzwerkstrukturen in Dramen. Diese Modellierungen der Netzwerke bot für uns eine ganz neue Perspektive auf das, was das Drama darstellt. So ließen sich etwa, ausgehend vom Typus der Small World, auch andere Typen entdecken, zum Beispiel ein der Small World diametral entgegenstehender Typ.

Während die Small World, in Abbildung 10 wiederum durch Goethes Götz-Drama veranschaulicht, durch eine oder mehrere zentrale Figuren charakterisiert ist, fanden wir andere Typen, die solche zentralen Figuren gerade nicht aufwiesen (Abbildung 11). Man könnte hier auf der einen Seite von einem Strukturmodell sprechen, das über ein zentrales oder auch ›großes Individuum‹ funktioniert: eine Art ›aristokratisches Modell‹. Auf der anderen Seite haben wir hingegen eine Art ›Drama der Masse‹, des Kollektivs, das eher ›kommunistisch‹ funktioniert. Wobei das Beispiel für das ›kommunistische Modell‹, Erich Mühsams Drama Judas (Abbildung 11), gar den Untertitel »Ein Arbeiterdrama« trägt.

Gibt es nun eine literaturwissenschaftliche Frage, auf die diese Beobachtungen eine Antwort sein könnten? Sicher: Auch hier ließe sich nun Bezug nehmen etwa auf materialistische Literaturtheorien. Aber dass sich Dramen auf diese Weise typisieren lassen, ergibt sich doch vor allem daraus, dass sie eine neue Fragwürdigkeit gewonnen haben. Diese Fragwürdigkeit aber beruht ganz wesentlich auf ihrer, auch technisch bedingten, Modellierung als Netzwerk und dem der Literaturwissenschaft unbekannten Modell der Small World, das uns bei unserer Forschung leitete.

4.3. Beat Charts

Ähnliches gilt für die zweite Fallstudie zum »Beat« des Dramas. In dieser Fallstudie, deren Daten wir auf dem anfangs erwähnten Potsdamer Hackathon erarbeitet haben, ging es darum, die dynamische Entwicklung von Dramennetzwerken zu beschreiben, also das Netzwerk nicht als ein statisches Objekt zu begreifen, sondern seine Transformation im Verlauf des Dramas in den Blick zu nehmen.

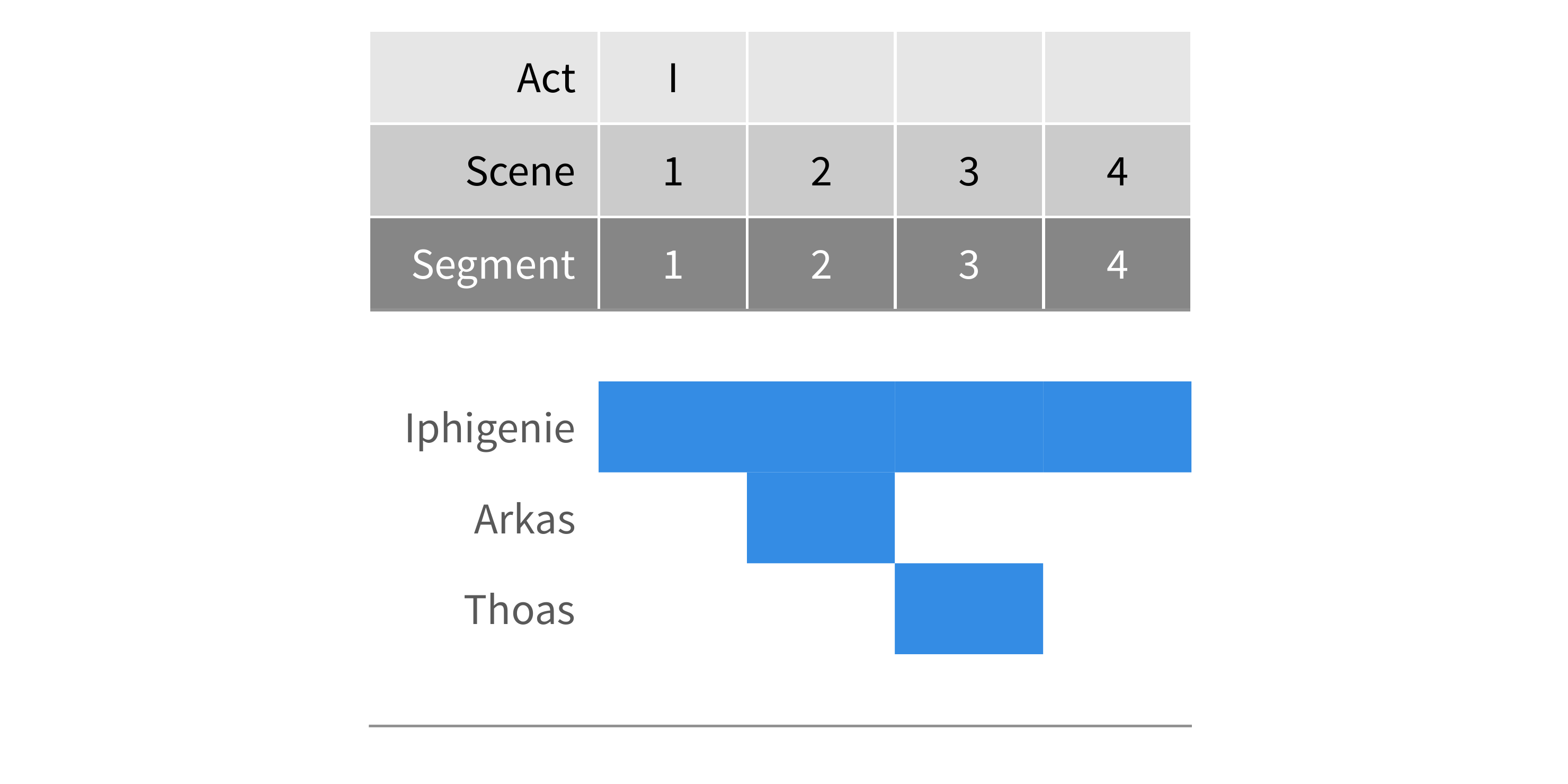

Unsere Idee war in Kürze diese: In jeder Szene eines Dramas sind bestimmte Figuren auf der Bühne. Abbildung 12 stellt dies exemplarisch anhand des ersten Akts von Goethes Iphigenie auf Tauris dar; ein blauer Block bedeutet, dass eine Figur auf der Bühne ist.

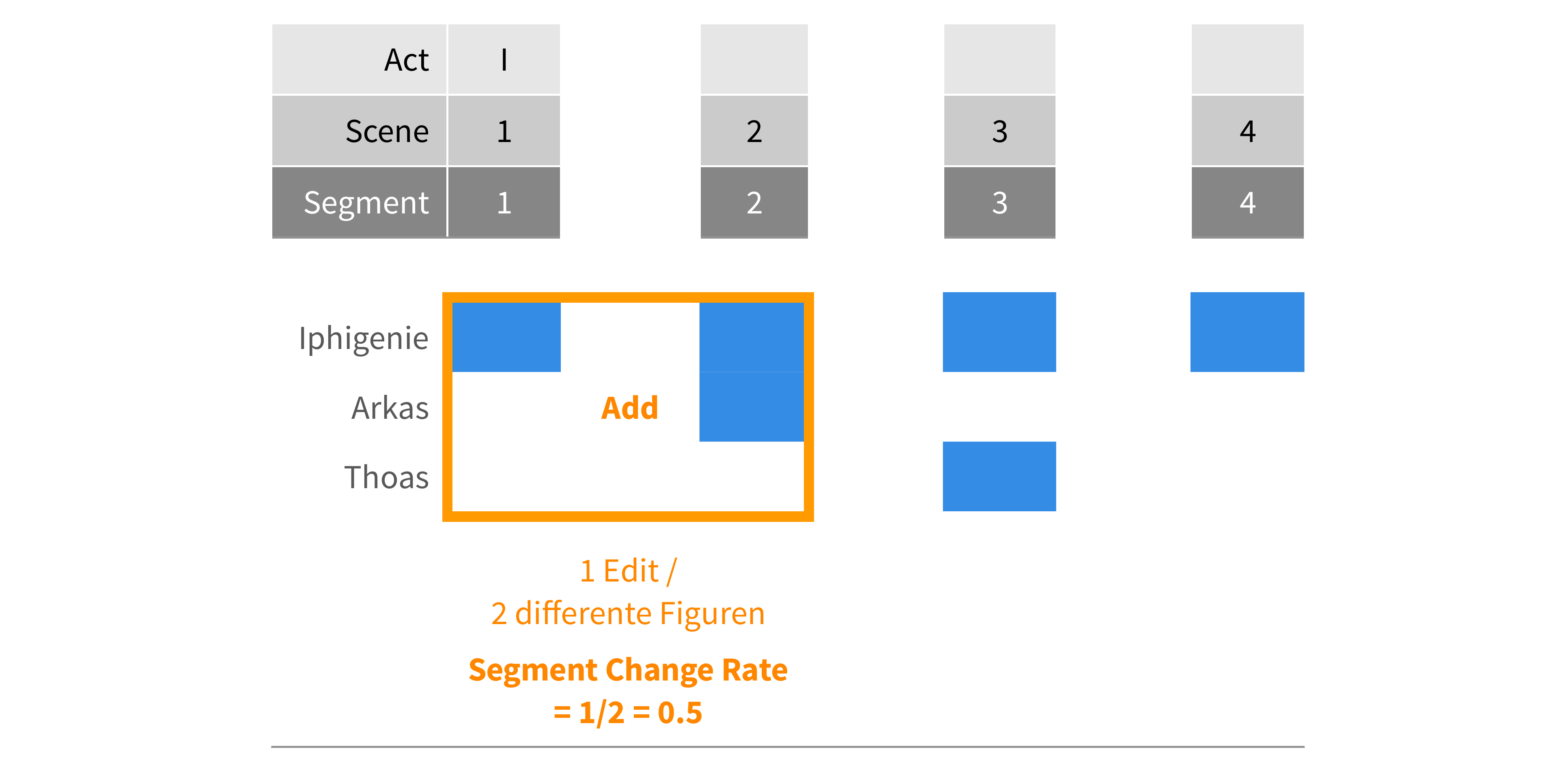

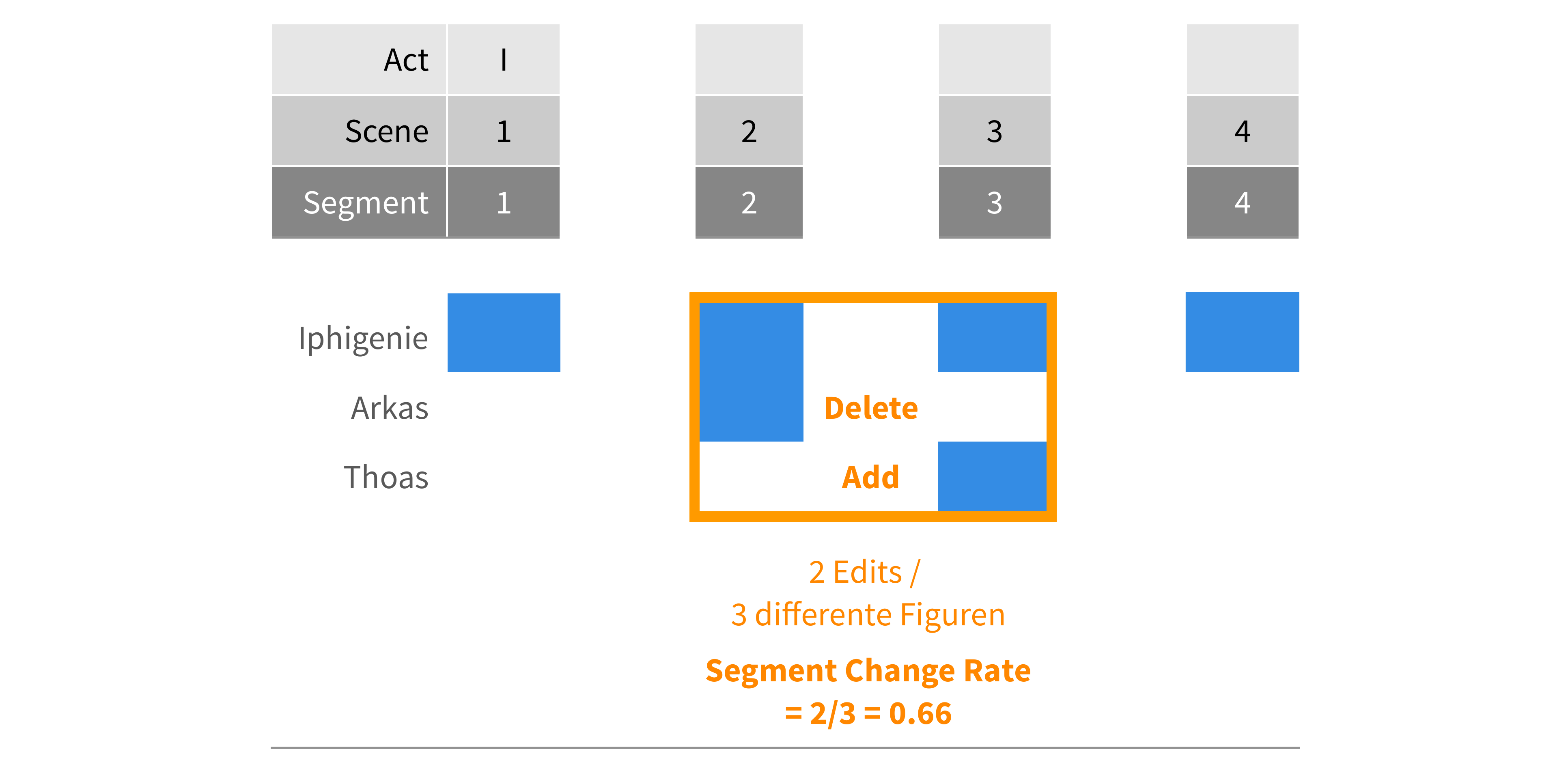

Ziel war es nun, zu beschreiben, wie sich diese Bühnenpräsenz von Szene zu Szene verändert. Dazu vergleichen wir jeweils aufeinanderfolgende Szenen und schauen, wie viele Editieroperationen vorgenommen werden müssen, konkret: wie viele Figuren hinzukommen (›Add‹) und wie viele abtreten (›Delete‹) (Abbildung 13).

Anhand dieser Informationen berechnen wir dann eine normalisierte Change Rate, die stets zwischen 0 und 1 liegt (Abbildung 14). Wenn die Change Rate 0 ist, ändert sich nichts an der Bühnenpräsenz; wenn die Change Rate 1 ist, wurden alle Figuren auf der Bühne einmal ausgetauscht.

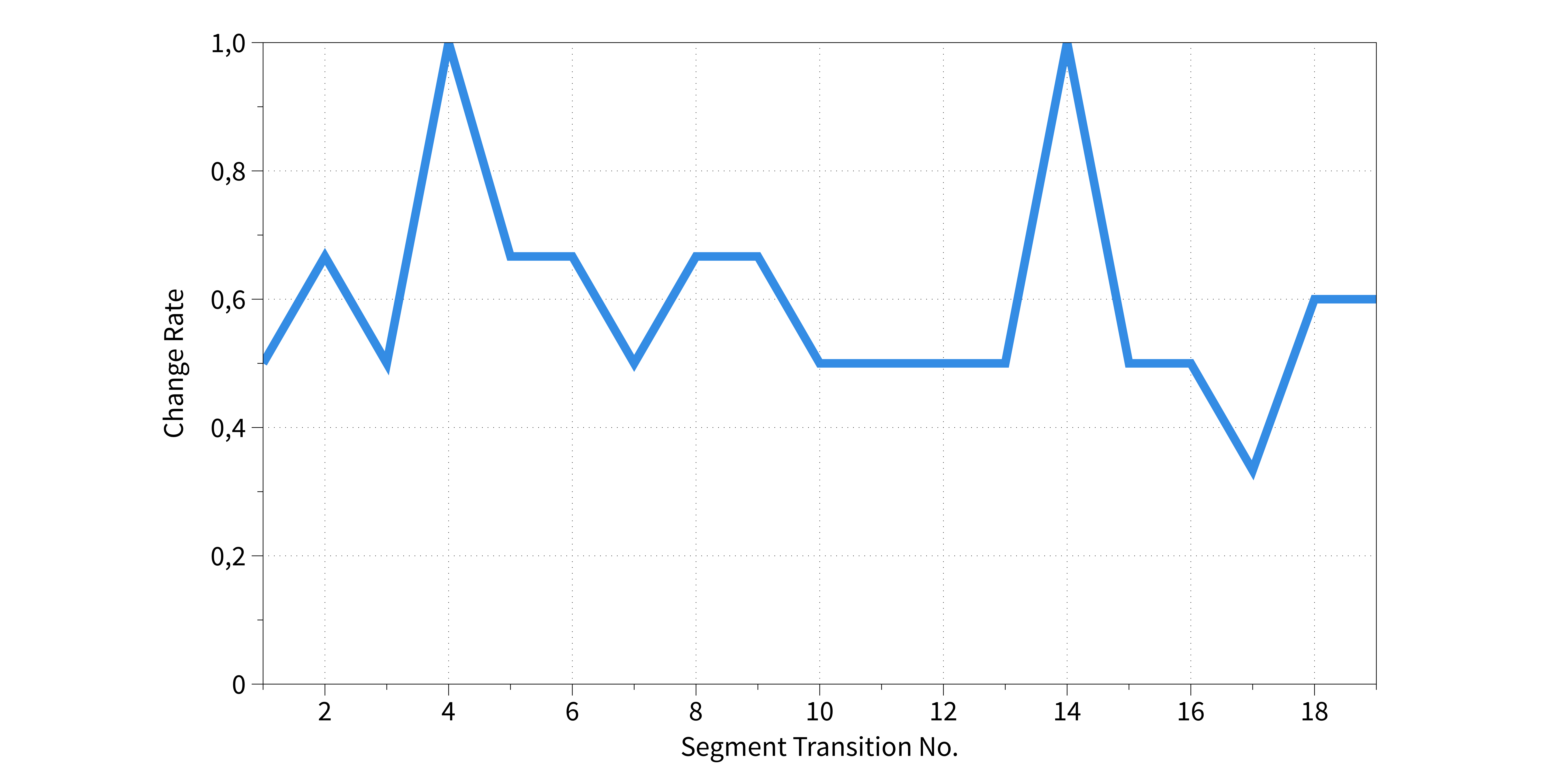

Dies berechnen wir nun für alle Szenenübergänge eines Dramas. Das Ergebnis lässt sich in einem Diagramm darstellen (Abbildung 15).

Was auf diese Weise sichtbar wird, ist so etwas wie der ›Beat‹ eines Dramas. Schlägt die Kurve nach oben aus, werden viele oder gar alle Figuren ausgetauscht; geht die Kurve nach unten, sind es nur wenige.

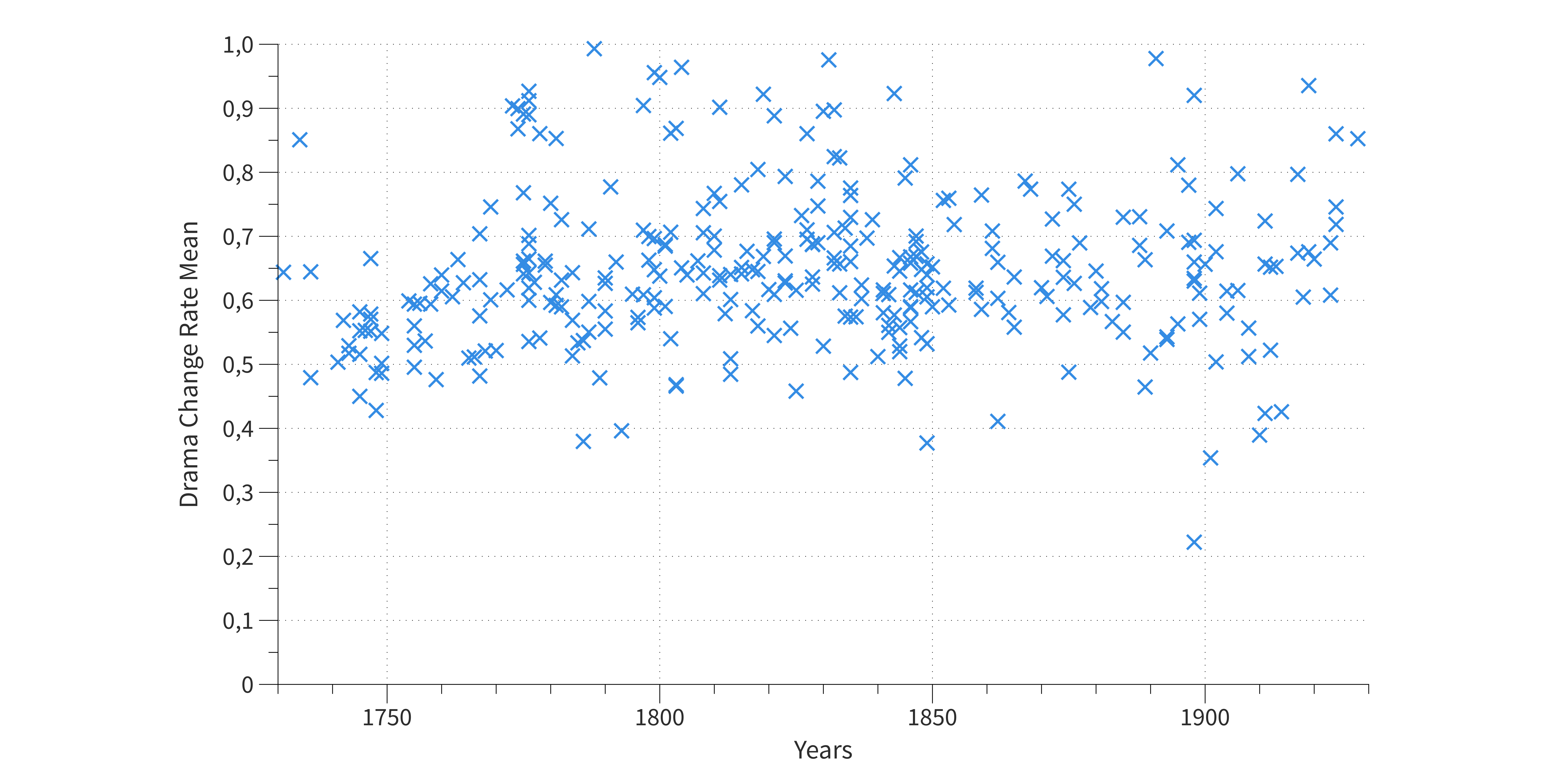

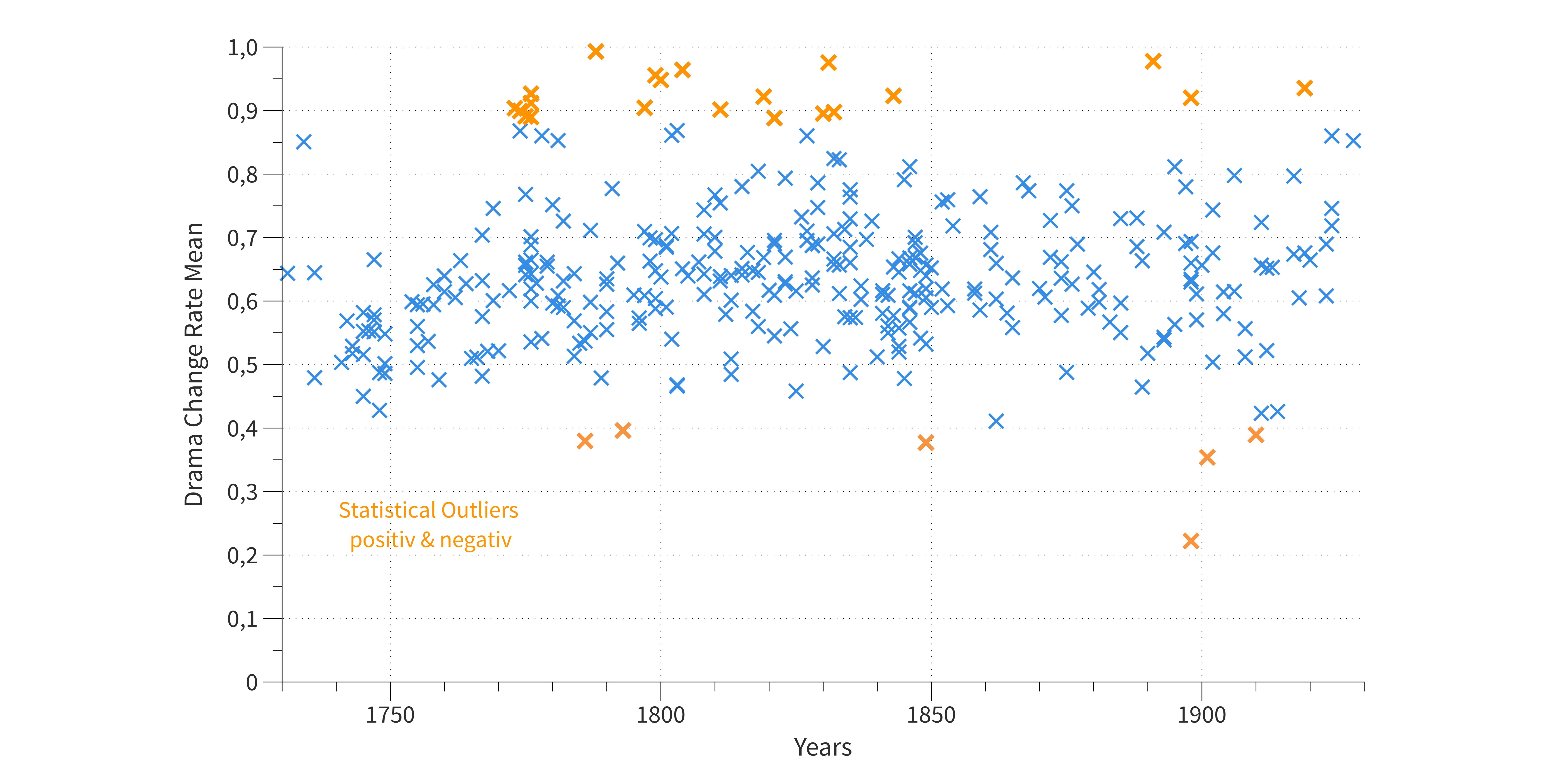

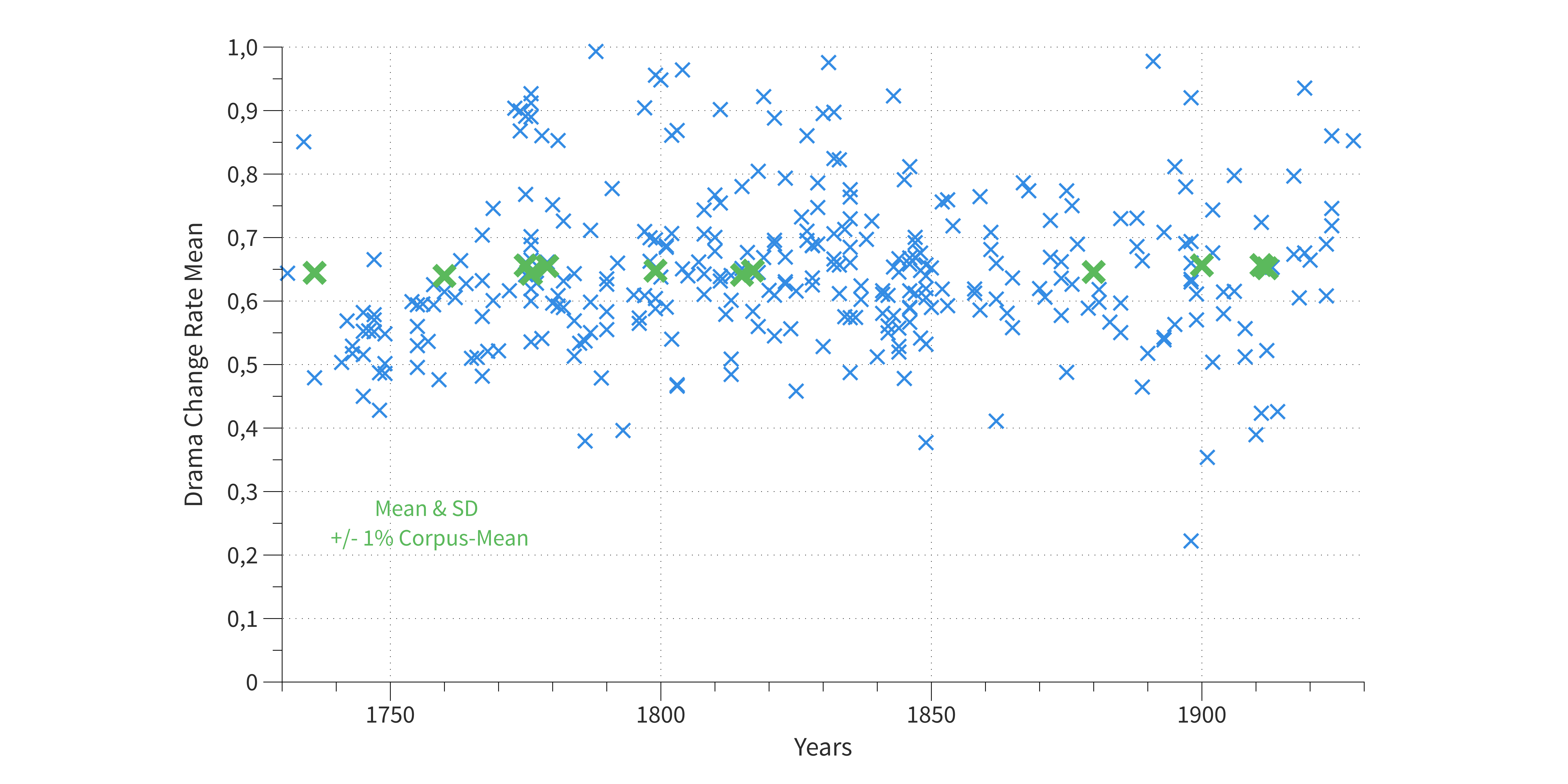

Auch in diesem Fall gewinnt der einzelne Datensatz an Aussagekraft, wenn man ihn in den Kontext des Korpus stellt. Dafür ist eine weitere Abstraktion nötig: Wir berechnen den Mittelwert der Change Rates pro Drama. Diesen Mittelwert pro Drama, die sogenannte ›Drama Change Rate‹, können wir dann auf eine Zeitachse auftragen (Abbildung 16). Jedes Kreuz entspricht dem Mittelwert eines Dramas.

Interessiert hat uns dann allerdings weniger die Entwicklung über die Zeit, also die Geschichte, sondern vielmehr die Typologie. Wir haben also zum Beispiel auf statistische Ausreißer geschaut. Die Change Rates welcher Dramen weichen besonders stark vom Durchschnitt ab? (Abbildung 17)

Oder aber wir haben uns gefragt, welche Dramen besonders ›normal‹ sind. Dabei sind wir auf die hier grün markierten Texte gestoßen (Abbildung 18).

Und was ist das besondere dieser Abweichler oder dieser Normaltypen? Dazu seien zwei Beispiele angeführt.

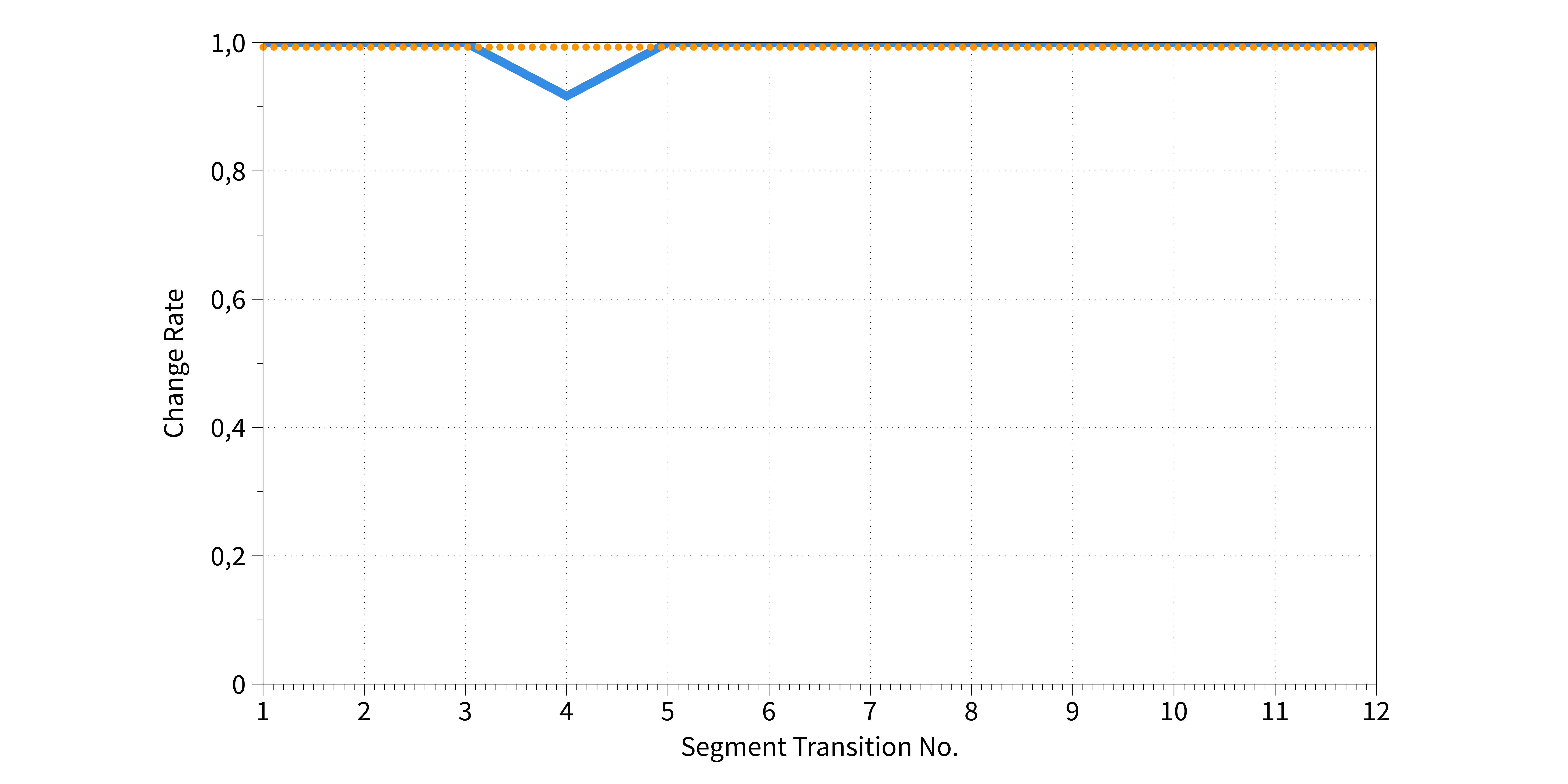

Das erste Beispiel ist das Diagramm zu Goethes Egmont (Abbildung 19), ein besonders auffälliger Ausreißer. In nahezu jedem Szenenwechsel werden hier sämtliche Figuren auf der Bühne ausgetauscht. Wir haben es also mit einem hochdynamischen Stück zu tun.

Für den Normaltyp liefert Abbildung 20 ein Beispiel.

Charakteristisch ist hier, dass sich die Kurve um den Mittelwert herum bewegt – also um die horizontale orangene Linie. Darüber hinaus findet ein vollständiger Austausch der Figuren, also ein Ausschlag ganz nach oben, vor allem bei Aktwechseln statt (vertikale orangene Linien), was auch historischen Dramenkonventionen entspricht. Dieser Normaltyp weist also eine bestimmte Rhythmik auf, bei der sich dynamische Momente (Austausch vieler Figuren) mit eher ruhigeren Phasen (Austausch weniger Figuren) abwechseln. Dass dies typisch ist für den Normaltyp, ließe sich nun wahrnehmungspsychologisch bzw. wirkungsästhetisch erklären: Im Grunde zeigt der Normaltyp gute Unterhaltung – gute Unterhaltung, die nicht zu langweilig wird, aber die zugleich den Rezipienten auch nicht allzu sehr überfordert, wie das beim ständigen Wechsel der Figuren in Goethes Egmont der Fall sein könnte.

5. Schluss

In den Fallstudien haben wir zwar noch mit einem Auge auf tradierte Fragen der Literaturwissenschaft geblickt, im letzten Fall zum Beispiel auf das Plot-Konzept. Zugleich aber kam die Fragwürdigkeit unseres epistemischen Dings ganz wesentlich zustande aufgrund der technischen Dinge, mit denen wir hantieren: den Methoden der Netzwerkanalyse zum Beispiel, oder den Arten der Datenabfrage, die die Programme ermöglichen.

Hinzu kommt die vorhin skizzierte Eigenart unserer empirischen Dinge, eigentlich nicht Einzeltext, sondern Korpuselement zu sein. Die Daten zu einzelnen Dramennetzwerken, wie wir sie erheben, werden in der Regel erst dann interessant, wenn wir sie in Beziehung zu einer größeren Menge an Texten setzen können, wenn wir Logiken des Mittelwerts und der Ausreißer, der Norm und der Abweichung, wenn wir also (statistische) Muster entdecken können.

Beides, die Spezifik der technischen Dinge wie die Korpusartigkeit der epistemischen Dinge, ist dabei ein Effekt der Digitalität: einmal in Hinblick auf die Methoden, im anderen Fall in Hinblick auf den Gegenstand. Wir könnten diesen Gegenstand, diese fast 500 Dramen, gar nicht zu unserem epistemischen Ding machen, läge er nicht bereits digital vor, in Form gemeinfreier Dateien. Und wir würden diesen Gegenstand gar nicht zu unserem epistemischen Ding machen, wenn es nicht digitale Methoden – Software, Skripte – gäbe, mit denen wir ihn dann untersuchen könnten.

Die Pointe daraus ist schlicht: Die ›digitale Literaturwissenschaft‹ ergibt sich aus dem Vor- und Zuhandensein von erstens digitalen Gegenständen und zweitens digitalen Methoden.

Interessant, und zwar aus einer disziplinären Perspektive interessant, wird diese eher schlichte Pointe schließlich, wenn man sie umkehrt: Inwiefern spielt es eigentlich für die ›traditionelle Literaturwissenschaft‹ eine Rolle, dass auch ihre Gegenstände immer häufiger digital vorliegen? Inwiefern spielt es eine Rolle, dass der ›traditionellen Literaturwissenschaft‹ zahlreiche Methoden der digitalen Analyse prinzipiell zur Verfügung stehen, Methoden, die bei der Repräsentation und Analyse der faktualen Kommunikation – im (Daten-)Journalismus, in den sozialen Medien, in Netzdebatten – heute bereits einen erheblichen Raum einnehmen?

Wenn man die Sache so dreht, dann wäre die ›digitale Literaturwissenschaft‹ am Ende so etwas wie die Mahnerin, die die ›traditionelle Literaturwissenschaft‹ darauf hinweist, wie digital sie im Grunde selbst schon ist – häufig, ohne das angemessen zu berücksichtigen.

Im Übrigen aber wäre es allzu lautstark, wollte man angesichts der ›digitalen Literaturwissenschaft‹ gleich das Schisma ausrufen. Schon die Rede von der ›digitalen Literaturwissenschaft‹ auf der einen, der ›traditionellen Literaturwissenschaft‹ auf der anderen Seite ist ja Unsinn. So als gäbe es eine ›traditionelle Literaturwissenschaft‹, die doch eher so etwas ist wie eine institutionelle Summe aus zum Beispiel philologischer, linguistischer, hermeneutischer, strukturalistischer, narratologischer, systemtheoretischer, medienwissenschaftlicher, angewandter und so weiter Literaturwissenschaft – und allerlei Mischformen.

Es gibt also eigentlich ziemlich viele ›Literaturwissenschaften‹. Und mit nicht wenigen dieser ›Literaturwissenschaften‹ bestehen, so würden wir das für die ›digitale Literaturwissenschaft‹ sehen, doch erhebliche gemeinsame Interessenbereiche, gemeinsame Fragwürdigkeiten. Um diese zu entdecken, muss man allerdings miteinander reden, miteinander arbeiten – aber das ist ja das Interessante an der Inter-, vielleicht ja an der Intradisziplinarität.

Fußnoten

-

[1]Einen guten Überblick über die verschiedenen Aspekte dieser Diskussion geben die Artikel, die unter dem Rubrum »Defining the Digital Humanities« versammelt sind in Gold 2012, passim.

-

[2]

-

[3]Vgl. Rheinberger 1994, passim und Rheinberger 2001, passim.

-

[4]Vgl. Martus 2015, passim.

-

[5]Hagner et al. 1994, S. 8.

-

[6]Hagner et al. 1994, S. 8.

-

[7]Vgl. Martus 2015, S. 26, 31.

-

[8]Martus 2015, S. 28.

-

[9]Martus 2015, S. 25.

-

[10]Zur Übernahme der Nomenklatur der sozialen Netzwerkanalyse in eine textempirische Literaturwissenschaft vgl. ausführlicher Trilcke 2013, passim.

-

[11]Dieses Beispiel ist spezifisch auf die Analyseroutinen der von uns derzeit verfolgten Variante der literarischen Netzwerkanalyse bezogen. Es lässt sich aber durchaus verallgemeinern. Auf die eine oder andere Weise erstellt nahezu jedes Projekt im Feld der digitalen Literaturwissenschaft im Verlauf der Analyse, als eine Art ›Zwischenformat‹, eine konzeptionell vergleichbare Abstraktion – ein Modell, häufig ein ›Zwischenmodell‹ (in der Stilometrie etwa gewichtete Wortlisten, im Topic Modeling etwa gewichtete Wort-›Haufen‹ usw.).

-

[12]Rheinsberger 2001, S. 24.

-

[13]

-

[14]Vgl. auch Fischer et al. 2016, passim.

-

[15]Vgl. Weitin / Herget 2016, S. 4.

-

[16]Zu unserem Beispiel gibt es auch einen ausführlicheren Blogpost, vgl. Trilcke et al. 2015, passim.

-

[17]Watts / Strogatz 1998, passim.

-

[18]Dazu ausführlicher Trilcke et al. 2016, passim.

Bibliographische Angaben

- Smiljana Antonijević: Amongst Digital Humanists. An Ethnographic Study of Digital Knowledge Production. Basingstoke u.a. 2015. [Nachweis im GVK]

- Debates in the Digital Humanities. Hg. von Matthew K. Gold. Minneapolis 2012. [online]

- Frank Fischer / Mathias Göbel / Dario Kampkaspar / Christopher Kittel / Hanna-Lena Meiners / Peer Trilcke / Andreas Vogel: Distant-Reading Showcase. 200 Jahre deutsche Dramengeschichte auf einen Blick. [Konferenzposter] DHd2016, Leipzig 2016. DOI: 10.6084/m9.figshare.3101203.v1

- Michael Hagner / Hans-Jörg Rheinberger / Bettina Wahrig-Schmidt: Objekte, Differenzen, Konjunkturen. [Nachweis im OPAC] In: Objekte, Differenzen, Konjunkturen. Experimentalsysteme im historischen Kontext. Hg. von Michael Hagner / Hans-Jörg Rheinberger / Bettina Wahrig-Schmidt. Berlin 1994, S. 7–21. [Nachweis im GVK]

- Steffen Martus: Epistemische Dinge der Literaturwissenschaft? [Nachweis im GVK] In: Theorien, Methoden und Praktiken des Interpretierens. Hg. von Andrea Albrecht / Lutz Danneberg / Olav Krämer und Carlos Spoerhase. Berlin, München, Boston 2015, S. 23–51. [Nachweis im GVK]

- Franco Moretti: Distant Reading. London 2013. [Nachweis im GVK]

- Julianne Nyhan / Andrew Flinn: Computation and the Humanities. Towards an Oral History of Digital Humanities. 2016. DOI: 10.1007/978-3-319-20170-2

- Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme, Epistemische Dinge, Experimentalkulturen. Zu einer Epistemologie des Experiments. PDF. online In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 42 (1994), H. 3, S. 405–417. [online] [Nachweis im GVK]

- Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzglas. Göttingen 2001. [Nachweis im GVK]

- Friederike Schruhl: Digital Humanities und Literaturwissenschaft. Zur Resilienz geisteswissenschaftlicher Praxis. In: Geisteswissenschaften [frage-zeichen]. Interdisziplinäre Beiträge zur geisteswissenschaftlichen Selbstbefragung. Hg. von Kevin Drews / Ann-Kathrin Hubrich / Sandra Ludwig / Stephan Renker / Friederike Schütt / Andrea Stück. (Workshop, Hamburg, 13.07.2017) Berlin. [im Erscheinen]

- Peer Trilcke: Social Network Analysis (SNA) als Methode einer textempirischen Literaturwissenschaft. In: Empirie in der Literaturwissenschaft. Hg. von Philip Ajouri / Katja Mellmann / Christoph Rauen. Münster 2013, S. 201–247. [Nachweis im GVK]

- Peer Trilcke / Frank Fischer / Mathias Göbel / Dario Kampkaspar: 200 Years of Literary Network Data. In: Digital Humanities and Literary Studies. Network Analysis of Dramatic Texts. Blogbeitrag vom 25. Juni 2015. [online]

- Peer Trilcke / Frank Fischer / Mathias Göbel / Dario Kampkaspar: Theatre Plays as ›Small Worlds‹? Network Data on the History and Typology of German Drama, 1730–1930. [online] In: Digital Humanities 2016 Conference Abstracts. Hg. von Maciej Eder / Jan Rybicki. (DH: 2016, Krakau, 11.-16.07.2016) Krakau 2016. PDF. [online] [Nachweis im GVK]

- Duncan J. Watts / Steven H. Strogatz: Collective dynamics of ›small-world‹ networks. In: Nature 393 (1998), S. 440–442. [Nachweis im GVK]

- Thomas Weitin / Katharina Herget: Falkentopics. Darmstadt 2016. (= Pamphlet, 4). [online]

Abbildungsnachweise und -legenden

- Abb. 1: a) Beispiel für einen einfachen Dialog. (links) b) Dialog aus Abbildung 1a in Pseudo-TEI. (Mitte) c) Minimal-Graph für den Dialog aus Abbildung 1b (rechts). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 2: a) Pseudo-Dialog zwischen zwei Figuren mit einem gemeinsamen Sprechakt. (links) b) Pseudo-Dialog aus Abb. 2a mit maschinenlesbarer Sprecherzuordnung. (rechts) © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 3: Szenenstruktur im Zwischenformat. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 4: Netzwerkgraph zu Lessings Emilia Galotti. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 5: Netzwerkgraphen zu 465 Stücken in chronologischer Reihenfolge. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 6: Average Degree der Dramennetzwerke im dlina-Korpus (N = 465), Mittelwerte pro Dekade. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 7: a) Reguläres Netzwerk. (links) b) Small World. (Mitte) c) Random-Netzwerk. (rechts) © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 8: a) Charakteristikum von Small World-Netzwerken – Cliquen. (links) b) Charakteristikum von Small World-Netzwerken – zentrale Figur(en). (rechts) © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 9: Die 17 Dramen (grüne Rauten) aus dem dlina-Korpus, welche die Small-World-Kriterien erfüllen. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 10: Drama des ›großen Individuums‹ – aristokratisches Modell? © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 11: Drama der Masse – kommunistisches Modell? © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 12: Segmentmatrix des 1. Aktes von Goethes Iphigenie (1787). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 13: Berechnung der Change Rate am Beispiel des 1. Aktes von Goethes Iphigenie (1787). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 14: Berechnung der normalisierten Change Rate. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 15: Der ›Drama Change Rate‹-Chart zu Goethes Iphigenie (1787). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 16: Drama Change Rates von 331 Dramen des dlina-Korpus (Niedrigsegment-Stücke wurden aussortiert). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 17: Drama Change Rates von 331 Dramen des dlina-Korpus (Niedrigsegment-Stücke wurden aussortiert) – orange markiert: Signifikant abweichende Dramen. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 18: Drama Change Rates von 331 Dramen des dlina-Korpus (Niedrigsegment-Stücke wurden aussortiert) – grün markiert: Dramen nahe am Mittelwert für das ganze Korpus. © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 19: Beispiel für ein auffällig abweichendes Drama – Goethes Egmont (1788). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.

- Abb. 20: Beispiel für einen dramatischen Normaltypen – Ganghofers Der Herrgottschnitzer von Ammergau (1880). © Eigene Grafik, 2017: CC BY 4.0.